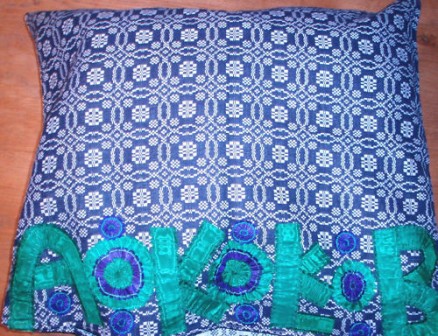

Zur „stolzen“ Feiertagstracht trugen die Schwälmerinnen viele Röcke übereinander. 10 – 12 Röcke gehörten zu einer Garnitur. Manchmal waren es auch noch mehr.

Schwälmerinnen beim Probtanz, Aufnahme: Dr. Andreas Scheller Nr. 1146 Gustav Mandt Kunstverlag, Lauterbach (Hessen)

Vor allem die vielen Röcke gaben der Schwälmer Tracht ihr besonderes Gepräge. Damit es möglich war, so viele Röcke übereinander zu tragen, mussten sie weit sein. Und damit es möglich war, das Gewicht so vieler Röcke zu tragen, mussten sie kurz sein.

Das Bild soll einen Eindruck von der Stofffülle vermitteln, die bereits beim Tragen von drei Röcken enorm war.

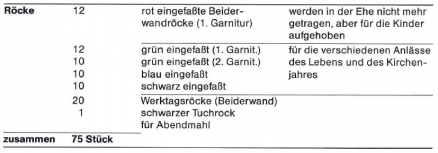

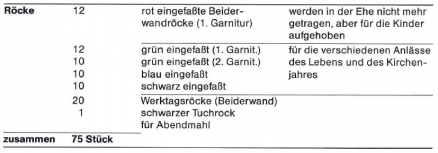

Im Jahr 1941 führte der Pfarrer und profunde Kenner der Sitten und Gebräuche der Schwälmer und ihrer Tracht, Heinrich Metz (1897 -1973) eine Befragung zur textilen Aussteuer einer durchschnittlich situierten Schwälmer Braut durch. [Quelle: Schwälmer Jahrbuch 2000]

Bezüglich der Röcke fand er heraus:

Reichere Frauen hatten eine weitaus größere, ärmere dagegen eine wesentlich geringere Ausstattung.

Ärmere Mädchen ließen sich auch oft sogenannte „doppelte Röcke“ anfertigen. Darunter versteht man einen Rock, der am unteren Ende mit einem zusätzlichen, ca. 15 cm hohen Streifen mit Borte besetzt war und so einen kompletten zweiten Rock vortäuschen sollte.

Die meisten der Röcke bestanden aus ungeglänztem Beiderwand, der mit Indigo blau

eingefärbt wurde. Beiderwand ist ein leinenbindiges Gewebe, dessen Kettfäden aus Leinen und dessen Schussfäden aus handgesponnener Schafwolle bestanden. Beiderwand wurde in der Schwalm „Berrerwonn“ genannt. Durch die Färbung mit Indigo waren die Soffe nicht farbecht.

Indigogefärbter Beiderwand

Nur der oberste Rock war aus feinerem und damit auch teurerem Gewebe. Hier gibt es unterschiedliche Angaben. Eine Quelle spricht von feinem, geglänzten schwarzen Leinen für die grüne Garnitur [Decker, S. 56], eine andere Quelle nennt feine geglänzte Beiderwand in schwarz für die grüne und blaue Garnitur und in blau für die rote Garnitur [SJ 1994, S.105]. Eine dritte Quelle spricht von Tuch http://de.wikipedia.org/wiki/Tuch als Stoff für den obersten Rock.

Die nicht-glänzenden Tuchröcke wurden zur Trauertracht und zum Abendmahl getragen, die hochglänzenden zur Festtagstracht. Da die glänzenden Röcke keine Wasserflecken bekommen durften, wurden sie bei Regenwetter nicht getragen. Ebenso wird berichtet, dass die schwarzen, glänzenden Oberröcke nur an Kirmessamstagen und bei Hochzeiten nur bis zum Kaffeetrinken angezogen wurden.

Geglänztes Leinen

Beiderwand- und Leinenstoffe wurden geglänzt, indem man sie zuerst durch Leimbrühe zog.

Leimbrühe stellte man aus „

Leimleder“ (einem Abfallprodukt der Gerber, auch „

Hautleim“ genannt) und

Pottasche her. Durch das Eintauchen in diese Leimbrühe wurde beim Stoff eine glänzende Steifheit erzielt. Der Glanz wurde noch durch das Bereiben mit einem Glänzstein gesteigert. Dazu legte man den Stoff auf einen gerillten Glänztisch und berieb ihn unter festem Druck mit einem Glänzstein. Ein Glänzstein bestand aus Holz, an dessen Spitze sich ein eliptisch geformter feinkörniger

Achat befand.

Im Winter wurde als unterster Rock ein sogenannter „Beffel“, „Büffel“ oder „Kalmuck“ getragen.

Büffel bedeutet „starr“ oder „schwer“. Als Stoff wurde Kalmuck verwendet, ein dicker, meist in Köperbindung gewebter Stoff, der beidsitig stark aufgerauht wurde.

Für einen Rock benötigte man bis zu 4 Meter Stoff, der stark eingekräuselt wurde. (Um 1900 verarbeitete man noch 5 Stoff-Bahnen á 80 cm Breite, später begnügte man sich mit 4 ½ Bahnen.)

Der Bund wurde in der vorderen Mitte verschlossen (diese Stelle wurde später von der Schürze überdeckt). Links und rechts der vorderen Mitte blieb ein Stück Stoffweite glatt, der Rest wurde in dichte, kleine Falten gelegt. Um eine gleichmäßige Fältelung und einen gleichmäßigen Sitz des Rockes zu erhalten, ging man folgendermaßen vor: Man ermittelte das Taillenmaß der späteren Rockträgerin, an dem sich die Bundweite orientierte. Die Bundweite wurde in 6 Teile eingeteilt. Die Rockweite dagegen in 8 Teile.

Beispiel:

Ein Rock sollte eine Bundweite von 66 cm erhalten.

66 cm : 6 Teile = 11 cm/Teil

Der Rock blieb also auf den ersten 11 cm (1 Teil) glatt, dann folgten 44 cm (4 Teile) Faltenwurf und weitere 11 cm (1 Teil) ohne Falten.

Die vier Teile für den Faltenwurf wurden nochmals halbiert, sodass man dann 8 Teile á 5,5 cm hatte.

Der Rockstoff war 382 cm breit. Für die beiden glatten Teile benötigte man 22 cm, also verblieben noch 360 cm. Diese Weite teilte man durch 8 (= 45 cm) und legte den Stoff so in Falten, dass aus den 45 cm am Ende 5,5 cm wurden.

Würde man diese Unterteilung nicht vornehmen, wäre es viel schwieriger, die Falten des Rockes so gleichmäßig zu verteilen, wie es für den Faltenwurf nötig ist.

Die Falten wurden gelegt und festgesteckt und wenn das richtige Maß erreicht war, wurden sie ca. 2 – 3 cm vom oberen Rand entfernt mit starkem Garn (Hanfzwirn) und Stielstichen auf der Rückseite zusammengenäht – Falte für Falte.

Falte für Falte wurde mittels Stielstichen in Position gehalten

An der oberen Kante wurde von der Vorderseite aus der Stoffstreifen für den Bund rechts auf rechts aufgelegt und angenäht.

Faltenpartie eines Rockes mit angenähtem Bund – Vorderseite

Er wurde anschließend umgeschlagen und auf der linken Seite etwa in Faltenmitte befestigt.

Dadurch wurden die Falten ein weiteres mal stabilisiert.

Faltenpartie eines Rockes mit angenähtem Bund – Rückseite

Weil Rock über Rock getragen wurde, musste die Bundweite jeden weiteren Rockes 2 – 3 cm größer sein als die des darunter getragenen.

In der Taille liegt Rockbund neben Rockbund.

Der Rock wurde vorne nur etwa zur Hälfte zugenäht. Der Bund wurde mit Haken und Öse verschlossen.

Verschluss durch Haken und Öse

Für spätere Taillienzuwächse behalf man sich mit kleinen Kettchen und Schnüren zur Überbrückung der fehlenden Weite.

Bunderweiterung mittels Kettchen oder Bändern

Die Rocklänge war unterschiedlich. Sie orientierte sich nicht nur an der Größe der Trägerin, sondern auch an dem Platz, den dieser Rock in der Reihenfolge einnahm.

Der unterste Rock sollte so lang (oder kurz) sein, dass unter ihm noch eine Handbreit des Unterhemdes herausschaute. Jeder weitere Rock musste etwas länger zugeschnitten sein (obwohl es später so aussieht, als sei er kürzer.

Nur in wenigen Orten der Schwalm wurden die Röcke so abgelängt, dass alle übereinander getragenen gleichmäßig lang aussahen. Meistens sollten die oberen Röcke ein kleines Stückchen über dem nächstunteren enden, sodass die ganze Pracht der Bänder zu erkennen war.

Damit man später beim Anziehen nicht durcheinander kam, wurden die Röcke nummeriert.

Jeder Rock bekam seinen „Platz“ gut sichtbar eingestickt

Am unteren Rand wurde der Rock mit Bändern geschmückt. Die Rockbänder sind ein eigenes Kapitel wert, deshalb werde ich später darüber berichten.

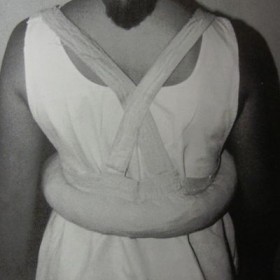

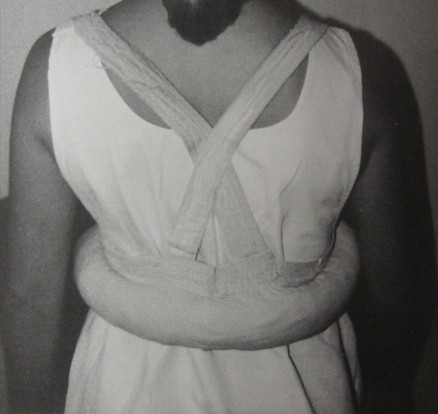

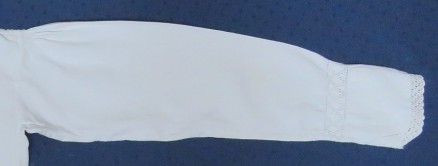

Man trug die Mieder über Unterhemd und Geschirr. Sie waren knapp geschnitten, taillenkurz und ohne jeglichen Verschluss. Die Ärmel waren überproportional lang.

Man trug die Mieder über Unterhemd und Geschirr. Sie waren knapp geschnitten, taillenkurz und ohne jeglichen Verschluss. Die Ärmel waren überproportional lang. Oft wurde sehr feines, handgewebtes Leinen zur Fertigung der Mieder verwendet. Die Mieder bestanden aus folgenden Teilen: 2 Ärmeln, 2 Zwickeln, 1 Rückenteil, 2 Vorderteilen, 2 seitlichen, schmalen Zwischenstücken und einem Passenzuschnitt für den Halsausschnitt. Fast alle Mieder wurden von Hand genäht. Die meisten Teile hatten gerade Kanten, nur für die Armausschnitte führte man die Schnittlinien von Vorder- und Rückenteil in einem ganz leichten Bogen.

Oft wurde sehr feines, handgewebtes Leinen zur Fertigung der Mieder verwendet. Die Mieder bestanden aus folgenden Teilen: 2 Ärmeln, 2 Zwickeln, 1 Rückenteil, 2 Vorderteilen, 2 seitlichen, schmalen Zwischenstücken und einem Passenzuschnitt für den Halsausschnitt. Fast alle Mieder wurden von Hand genäht. Die meisten Teile hatten gerade Kanten, nur für die Armausschnitte führte man die Schnittlinien von Vorder- und Rückenteil in einem ganz leichten Bogen. Um die Rumpfteile zusammenzufügen, die Ärmel und Schultern zu schliessen und die Ärmel einzusetzen, wurden Kappnähte gewählt.

Um die Rumpfteile zusammenzufügen, die Ärmel und Schultern zu schliessen und die Ärmel einzusetzen, wurden Kappnähte gewählt. Die Vorderteile wurden gesäumt, die Halsausschnittkanten wurden durch Passen versäubert.

Die Vorderteile wurden gesäumt, die Halsausschnittkanten wurden durch Passen versäubert. Alle Rumpfteile wurden so zugeschnitten, dass am unteren Ende Webkanten waren. Dadurch war eine Versäuberung des Stoffes nicht nötig. Auf diese Weise vermied man eine zusätzliche Mehrschichtigkeit und Verdickung des Gewebes im Taillenbereich.

Alle Rumpfteile wurden so zugeschnitten, dass am unteren Ende Webkanten waren. Dadurch war eine Versäuberung des Stoffes nicht nötig. Auf diese Weise vermied man eine zusätzliche Mehrschichtigkeit und Verdickung des Gewebes im Taillenbereich. Die Vorderteile der Mieder waren etwas schmaler geschnitten als das Rückenteil. So reichte das Mieder nicht ganz bis zur vorderen Mitte.

Die Vorderteile der Mieder waren etwas schmaler geschnitten als das Rückenteil. So reichte das Mieder nicht ganz bis zur vorderen Mitte. Auf der rechten Vorderseite des Mieders war mit farbigem Garn das Namenskürzel der Besitzerin mit Kreuzstichen eingestickt. Manchmal finden sich auch kleine Kreuzstichornamente zwischen den Initialen. (Solche Ornament- und Buchstabenvorlagen finden sich in dem Buch Schwälmer Kronen.)

Auf der rechten Vorderseite des Mieders war mit farbigem Garn das Namenskürzel der Besitzerin mit Kreuzstichen eingestickt. Manchmal finden sich auch kleine Kreuzstichornamente zwischen den Initialen. (Solche Ornament- und Buchstabenvorlagen finden sich in dem Buch Schwälmer Kronen.) Zwischen Vorder- und Rückenteil wurde ein rechteckiger Streifen gesetzt;

Zwischen Vorder- und Rückenteil wurde ein rechteckiger Streifen gesetzt; die Breite des Streifens wurde von dem Zwickel des Ärmels aufgegriffen.

die Breite des Streifens wurde von dem Zwickel des Ärmels aufgegriffen. Die Ärmel verjüngten sich zu den Enden hin.

Die Ärmel verjüngten sich zu den Enden hin. Die Weite der Ärmel wurde auf den Schultern dicht auf ca. 4 cm eingekräuselt.

Die Weite der Ärmel wurde auf den Schultern dicht auf ca. 4 cm eingekräuselt. Die Fältchen wurden durch mehrmaliges Einreihen für ca. 1 – 1,5 cm in Form gehalten. Das an die Fältelung angrenzende Nahtteil und ein Teil der Schulternaht wurden mit Schlängchenmustern verziert. (Weitere Schlängchenmuster findet man in der Publikation Schlängchen & Co.) Oft wurden zusätzliche kleine Motive in die Ecken zwischen den verzierten Nähten gestickt.

Die Fältchen wurden durch mehrmaliges Einreihen für ca. 1 – 1,5 cm in Form gehalten. Das an die Fältelung angrenzende Nahtteil und ein Teil der Schulternaht wurden mit Schlängchenmustern verziert. (Weitere Schlängchenmuster findet man in der Publikation Schlängchen & Co.) Oft wurden zusätzliche kleine Motive in die Ecken zwischen den verzierten Nähten gestickt. Am unteren Ende wurden die Ärmel mit Stickereien verziert. Die Stickereien waren sehr unterschiedlich gestaltet und je nach dem Wohlstand der Trägerin unterschiedlich fulminant ausgeprägt. Immer aber gehörten eine Weißstickereiborte, Erbslochhohlsaum und Nadelspitze dazu, sehr oft findet man auch Stopfhohlsäume, manchmal auch Stopfhohlsäume in Verbindung mit Erbslochhohlsäumen.

Am unteren Ende wurden die Ärmel mit Stickereien verziert. Die Stickereien waren sehr unterschiedlich gestaltet und je nach dem Wohlstand der Trägerin unterschiedlich fulminant ausgeprägt. Immer aber gehörten eine Weißstickereiborte, Erbslochhohlsaum und Nadelspitze dazu, sehr oft findet man auch Stopfhohlsäume, manchmal auch Stopfhohlsäume in Verbindung mit Erbslochhohlsäumen. der verbliebene, unbestickte Stoff wurde ein weiteres Mal umgeschlagen,

der verbliebene, unbestickte Stoff wurde ein weiteres Mal umgeschlagen, so dass die unteren Kanten die Ellbogen umspielten

so dass die unteren Kanten die Ellbogen umspielten Den Verzierungen der Ärmelabschlüsse soll ein eigener Beitrag gewidmet sein: Schwälmer Mieder (2).

Den Verzierungen der Ärmelabschlüsse soll ein eigener Beitrag gewidmet sein: Schwälmer Mieder (2).