In meinem Beitrag „Leinen: Gewebe aus Flachsfasern“ habe ich dargelegt, warum man für die Schwälmer Weißstickerei nur reines Leinen in geeigneter Verarbeitung verwenden sollte.

Nun übersandte mir eine meiner Kundinnen ein kleines Stückchen Stoff. Sie bekam es von Ihrer Großmutter, die es einst zur Fertigung von Bettlaken gekauft hatte. Meine Kundin hielt den Stoff für Leinen, war sich aber unsicher, ob dieses Gewebe zum Besticken in der Schwälmer Technik geeignet sei und bat mich um Rat.

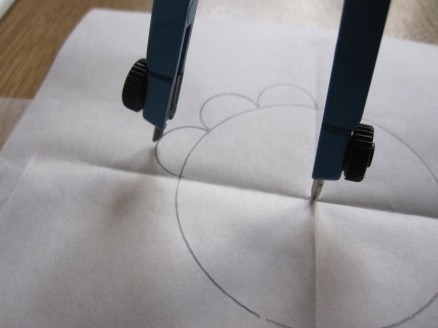

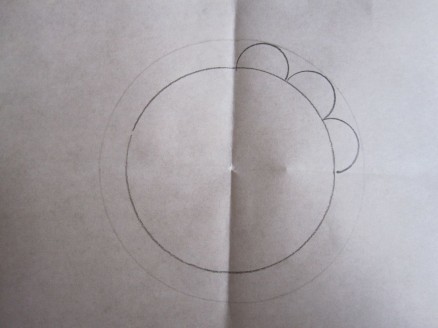

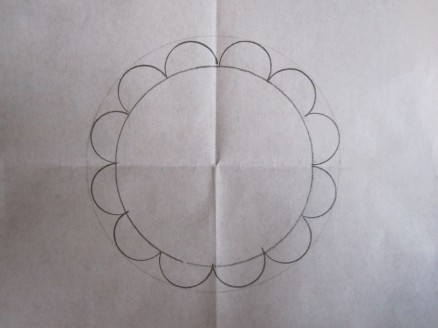

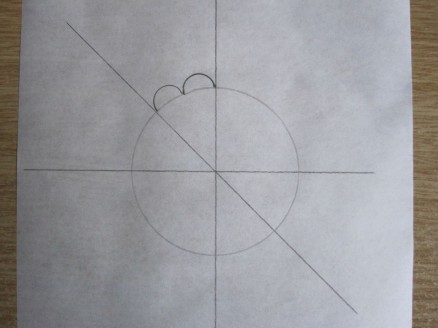

Ich unternahm mehrere kleine, mir als Laien mögliche, Prüfungen, um festzustellen, ob das Gewebe für die Schwälmer Weißstickerei geeignet ist oder nicht. Diese zeige ich Ihnen hier auf, um Sie in die Lage zu versetzen, selbst einmal Stoffe zu analysieren.

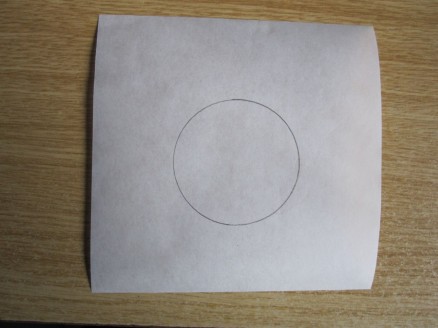

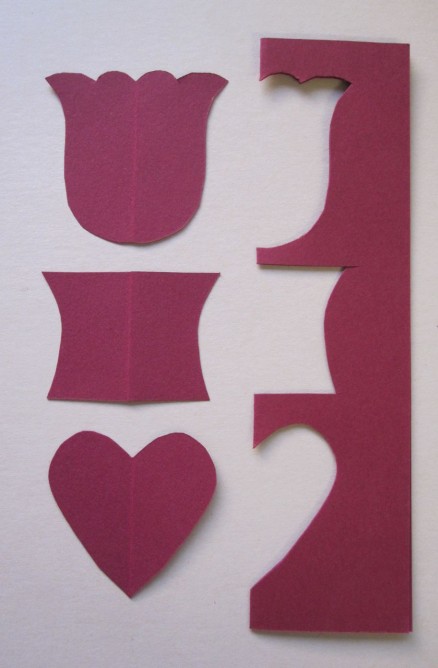

Die Stoffprobe war 10,5 cm breit und (bis zum Fadenauszug) 10 cm lang und hatte an einer Seite eine Webkante, was mir sofort die Einordnung in Kette und Schuß ermöglichte.

Erste optische Beobachtungen:

Der erste optische Eindruck zeigt einen dicht gewebten Stoff, der als solcher für die Weißstickerei geeignet wäre.

Die Ausfransungen am Rand verraten aber auch auf den ersten Blick, dass die Kettfäden wesentlich dünner sind als die Schussfäden.

Das Gewebe zeigt nicht den leichten Glanz, der für Leinengewebe eigentlich typisch ist. Das könnte auf einen Baumwollanteil hindeuten.

Eine Brennprobe macht keinen Sinn, denn beide Naturfasern – sowohl Baumwolle als auch Flachsfasern – verbrennen genauso schnell, mit großer, heller Flamme und einem Geruch nach verbranntem Papier und hinterlassen leichte, feine Flugasche.

Genauere optische Prüfung:

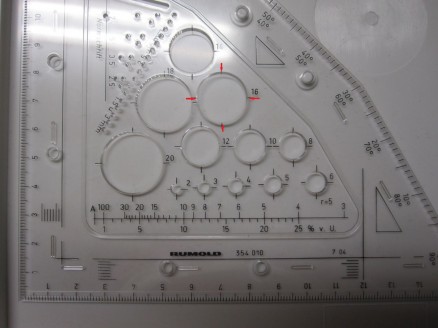

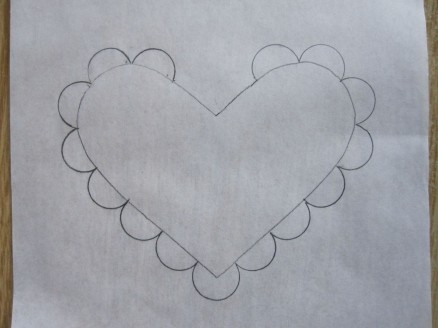

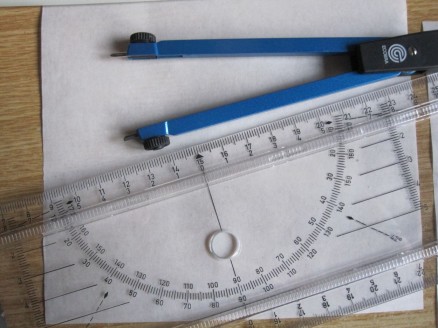

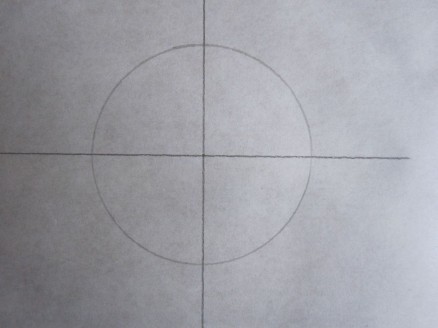

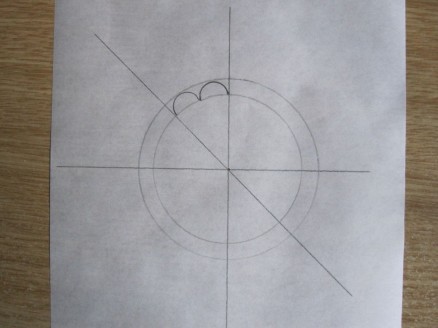

Beim Blick durch den Fadenzähler stellt man leicht die genaue Fadenanzahl pro Zentimeter des Gewebes fest. Hier stellt sich heraus, dass der Stoff nicht nur in Kette und Schuss eine unterschiedliche Fadenanzahl aufweist – das könnte man durch geschicktes Fadenziehen eventuell noch ausgleichen -, sondern auch Differenzen innerhalb der Kettfadenanzahl auftreten. Während auf einem Zentimer 18 Schussfäden verwendet wurden, so sind es stellenweise 20, an anderen Stellen 21, ja sogar 22 Kettfäden.

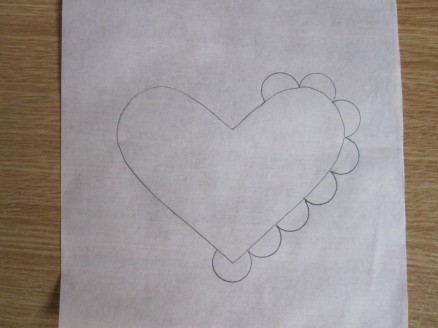

Ein solcher Grund würde bei den Durchbruchmustern eine unregelmäßige Struktur ergeben; diese kann zwar auch reizvoll sein, gefällt aber nicht jedem.

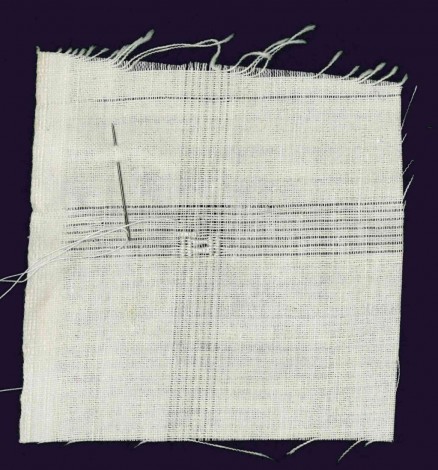

Praktische Prüfung – Fadenauszug:

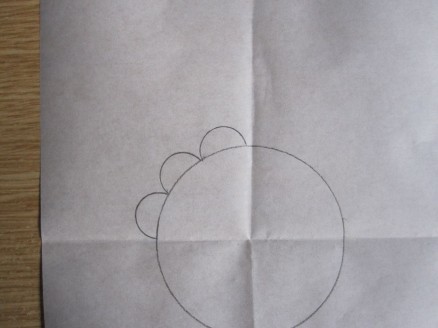

Sowohl Längs- als auch Querfäden lassen sich relativ leicht ausziehen.

Man merkt sofort, dass die dünneren Kettfäden sehr viel fester gedreht sind als die dickeren Schussfäden. (Kettfäden müssen haltbar sein, damit sie beim Weben nicht ständig reißen.) Bei dem vorliegenden Gewebe kann man den Kettfaden leicht an einem Stück ausziehen. Dies weist außer auf feste Fadendrehung auch auf lange Faserbündel hin.

Beim Aufdrehen (Ein Gewebefaden wird wischen Daumen und Zeigefinger beider Hände gespannt und langsam entgegen der vorhandenen Drehrichtung aufgedreht. Sobald er sich spaltet, wird er langsam auseinandergezogen. Aus den auseinandergezogenen Fadenenden kann man nun die einzelnen Fasern herauszupfen.) der Fäden merkt man, dass sich die Schussfäden sehr viel leichter in Einzelfasern zerlegen lassen als die Kettfäden. Wenn man sie aber in Einzelfasern zerlegt hat, stellt man fest, dass die einzelne Faser des Schussfadens länger ist als die des Kettfadens. Das deuted darauf hin, dass es sich bei den Schussfäden um Baumwolle handelt. Baumwollfasern sind 10 mm bis 55 mm lang, Flachsfasern dagegen 20 mm bis 40 mm, die Feinheit beider Einzelfasern ist in etwa gleich.

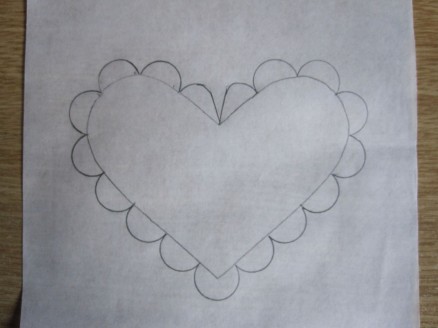

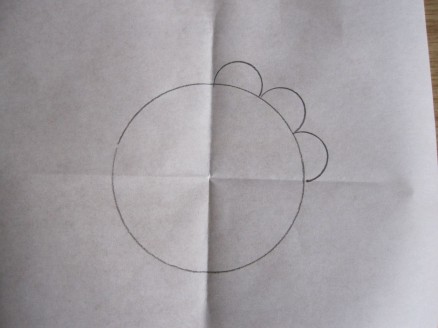

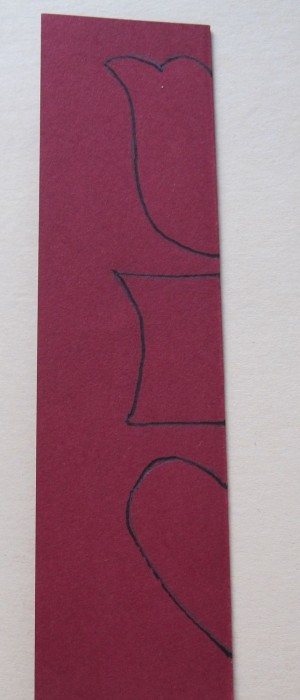

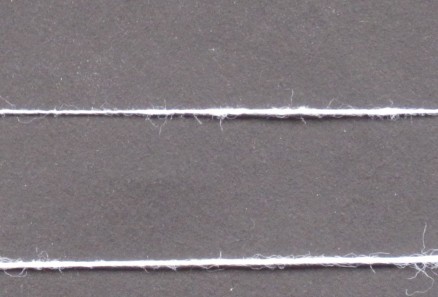

Der Hechelflachs, der zum Verspinnen verwendet wird, besteht, obwohl er stark ausgekämmt wurde, immer noch aus Faserbündeln, die durch Pflanzenleim zusammengehalten werden. Die Faserbündel des Hechelflachses sind jedoch sehr unterschiedlich stark und so entstehen die für Leinengarn typischen Verdickungsstellen. Vergleicht man Kett- und Schußfaden in dieser Hinsicht, stellt man fest, dass der Kettfaden (Bild unten, oberer Faden) diese Unregelmäßigkeiten aufweist, der Schussfaden (Bild unten, unterer Faden) allerdings gleichmäßig dick ist. Dies erkennt man besonders gut, wenn man den jeweiligen Faden gespannt zwischen den Händen hält.

Auch dies weist daruf hin, dass es sich bei Kette und Schuss um unterschiedliche Materialien handelt.

(Ein Mikroskop steht mir nicht zur Verfügung und auch auch eine genaue Materialbestimmung ist ohne Labor nicht möglich.)

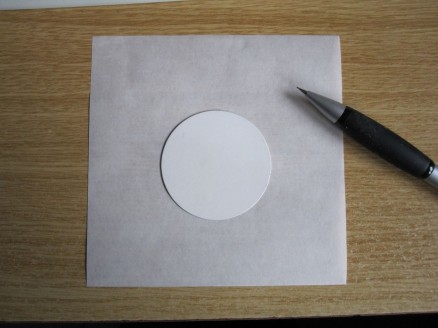

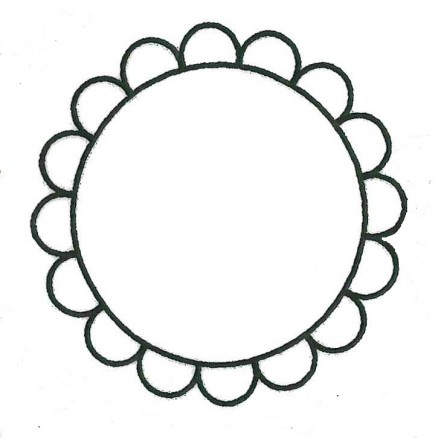

Betrachtet man den fertigen Limet-Fadenauszug, stellt man unschwer fest, dass – obwohl fest in einen Rahmen eingespannt – sich besonders die dickeren Schussfäden sehr leicht verschieben.

Praktische Prüfung – Besticken:

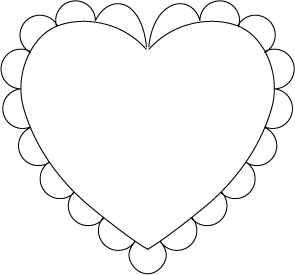

Das leichte Verschieben der Fäden macht ein Besticken der Flächen sehr schwer. Nur mit Mühe kann es dennoch gelingen.

Nach der 5-minüten Kochwäsche ist der Stoff eingelaufen; aus 10,5 cm sind 10,2 cm geworden und aus 10 cm sind 9,5 cm – ein normaler Prozentsatz.

Nach dem Trocknen fühlt sich das Gewebe sehr weich an – was wiederum auf einen Baumwollanteil hindeutet.

Fazit:

Zum Besticken mit aufwändiger Schwälmer Weißstickerei würde ich unter Berücksichtigung der oben genannten Gesichtspunkte dieses Gewebe nicht empfehlen.

Wenn Sie also selbst mal ein Gewebe in Händen haben, von dem Sie sich nicht sicher sind, ob es sich zum Besticken in der Schwälmer Technik eignet, machen Sie doch einfach diese kleinen Tests. Diese können wirklich sehr hilfreich sein und vor Frust und Enttäuschung während oder nach der Stickarbeit bewahren.

Als Fachliteratur dienten mir meine früheren Lehrbücher

Kleine Textilkunde

Lisa Adebahr

Verlag Tandwerk und Technik – Dr. Felix Büchner

Hamburg 1964

Von der Faser zum Stoff

Lisa Adebahr-Dörel

Verlag Handwerk und Technik – Dr. Felix Büchner

Hamburg 1964