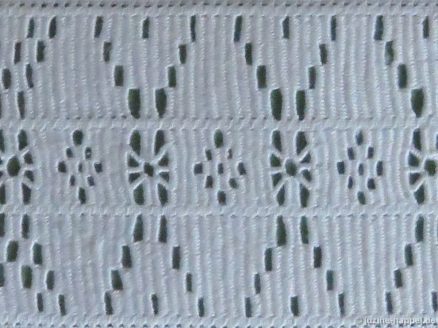

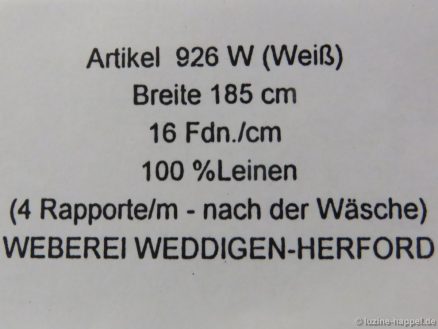

Auf Streifenleinen #926 soll mittig zwischen zwei Gewebestreifen ein kombinierter Stopfhohlsaum gearbeitet werden. Der Stopfhohlsaum soll durchgängig über Vor- und Rückseite des Kissens verlaufen.

Das Kissen soll eine fertige Größe von 38 cm x 38 cm erhalten (Nahtzugabe 1 cm, Saumzugabe 2 cm).

Maßberechnung:

Breite: 1 cm + 38 cm + 1 cm + 4 cm (Einlauf ca. 8 – 10 %) = 44 cm

Länge: 2 cm + 38 cm + 38 cm + 2 cm + 2,5 cm (Einlauf ca. 3 %) = 82,5 cm

Der Stoff wird auf das Maß von 44 cm x 82,5 cm zugeschnitten. Die Streifen sollen dabei den gleichen Abstand vom der Mitte aus haben.

Die Kanten des Stoffes werden gegen Ausfransen gesichert.

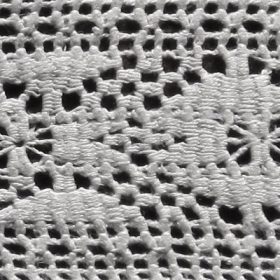

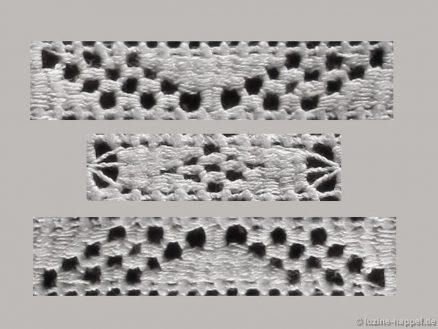

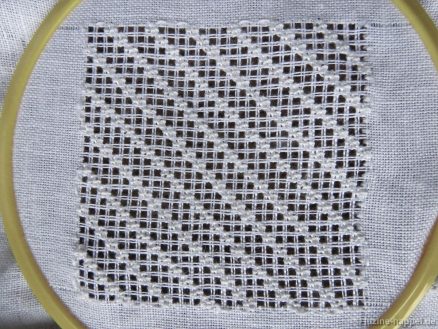

Der Stopfhohlsaum soll aus 3 Bändern zusammengesetzt werden. Die Mitte soll aus einem zweiteiligen Blockmuster über 5 auf 0,3 cm reduzierte Stufen gebildet werden. Die Seiten sollen ein A-Muster über je 4 auf 0,5 cm erhöhte Stufen erhalten.

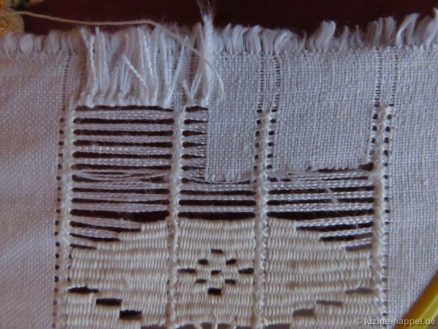

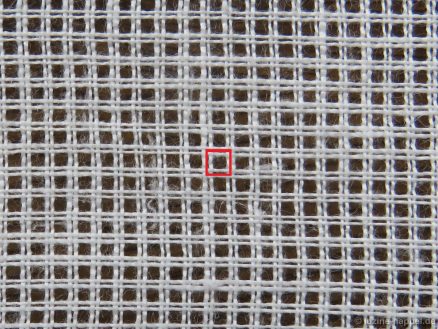

Dementsprechend wird der Fadenauszug vorgenommen. Von der Längsmitte aus werden nach beiden Seiten je 0,75 cm abgemessen, 1 Faden gezogen, 4 Fäden stehen gelassen, 1 Faden gezogen, 2 cm abgemessen, 1 Faden gezogen, 4 Fäden stehen gelassen und ein letzter Faden gezogen.

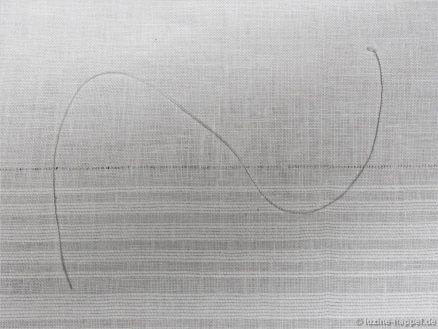

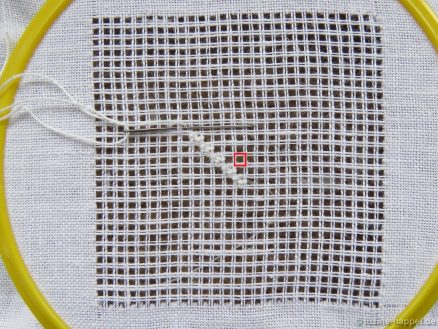

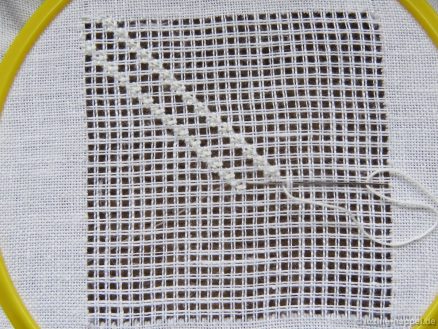

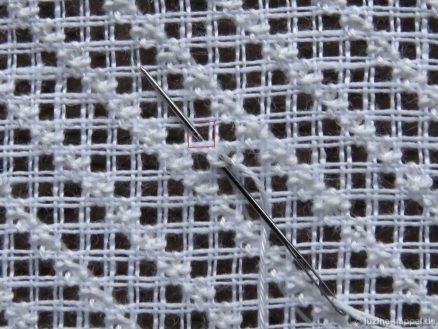

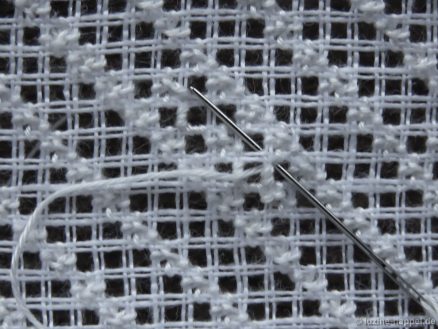

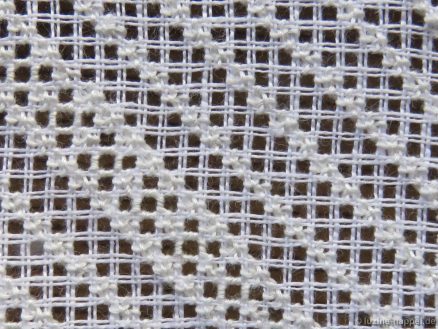

Im Abstand von 2 cm von der unteren Kante entfernt beginnend, werden von der Rückseite aus Kästchenstiche über die 4 Vierer-Fadengruppen gearbeitet. Dabei ist darauf zu achten, dass immer die gleichen vier horizontalen (im Bild vertikalen) Gewebefäden gebündelt werden.

Die in der Mitte verbliebenen Gewebefäden werden 3,5 cm vom Rand entfernt durchtrennt. Die kurzen Fadenenden werden 1,5 cm weit aus dem Gewebe gezogen, zur Rückseite gefaltet und mit kurzen Steppstichen am Platz gehalten.

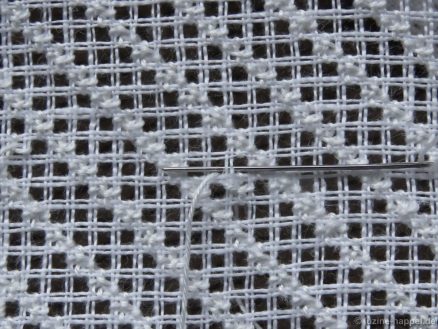

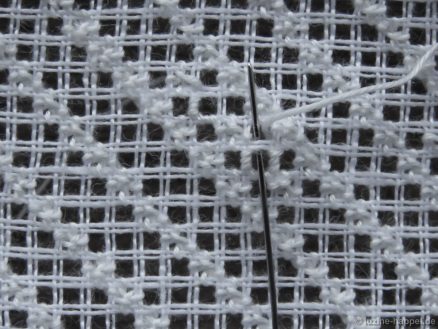

Die langen Fadenenden werden ca. 4 cm von der gegenüberliegenden Kante entfernt durchtrennt und ausgezogen. Unter Verwendung von Vierfachstickgarn Nr. 16 werden zuerst Blöcke über je 10 Bündel mit einem Abstand von je 2 freien Bündeln in die mittlere Fadenrinne gestopft.

Anschließend werden die Spinnenblöcke über die zwei verbliebenen Fadenbündel gearbeitet.

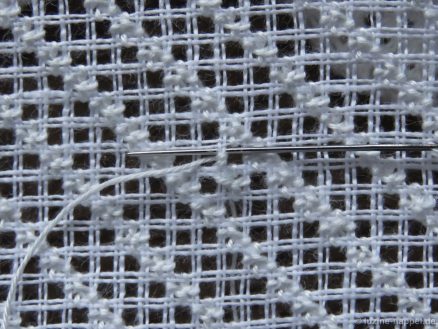

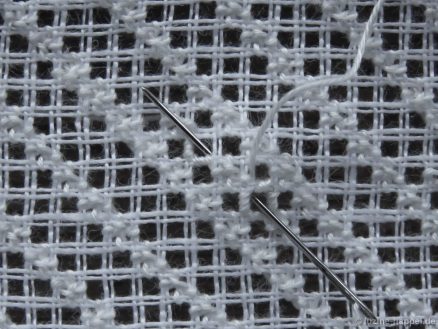

Die Fäden für die Seitenteile werden auf gleiche Weise ausgezogen. Das gewünschte A-Muster wird eingestopft.

Kurz vor Erreichen der gegenüberliegenden Seite stoppt man mit der Stopfarbeit, zieht die Gewebe-Fadenenden bis auf 2 cm von der Kante entfernt zurück und hält sie auf der Rückseite mit kurzen Steppstichen am Platz.

Das Stopfmuster wird über die restlichen Fadenbündel fortgesetzt und dabei in Höhe jeder Stufe an den Rand angebunden.

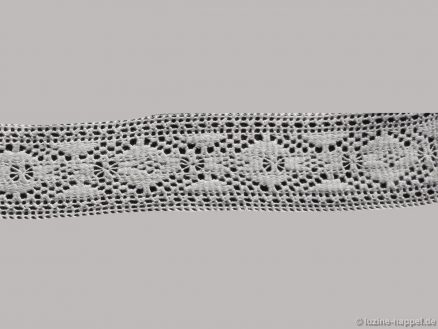

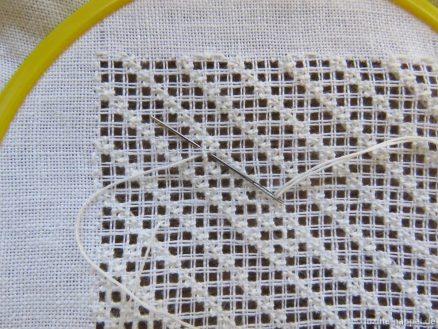

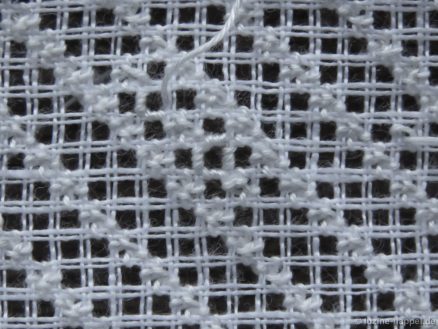

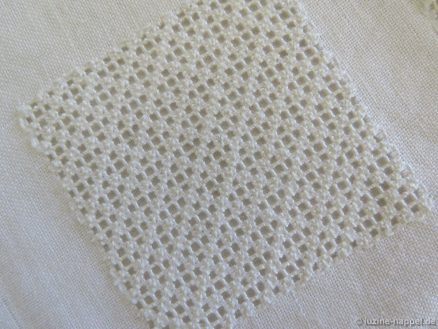

Von der Vorderseite sieht das folgendermaßen aus:

Dann wird der Stopfhohlsaum auch auf der gegenüberliegenden Seite an den verbliebenen Stoff angebunden.

Ein hübscher ausdrucksstarker, breiter Stopfhohlsaum ist entstanden.

Das bestickte Leinen wird gewaschen, gestärkt und gebügelt und an den Seiten zusammengenäht.

Nach dem Wenden wird der Stoff bei Bedarf nochmals aufgebügelt. Das Kissen wird eingeschoben. Die unteren Stoffkanten werden an der 2-cm-Linie nach innen gefaltet. Die Öffnung wird mit überwendlichen Handstichen geschlossen.

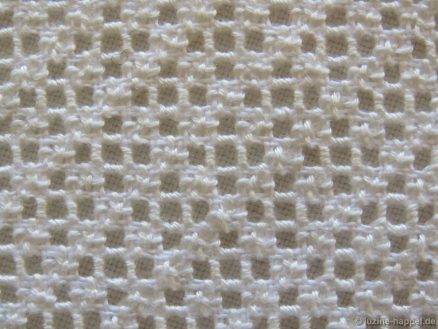

Mit nicht allzu viel Aufwand ist ein schlichtes, klar strukturiertes Muster entstanden, das sehr gut mit den Gewebestreifen harmoniert.

Die Kombination von Streifenleinen mit Stopfhohlsaum hat einen edel wirkenden Kissenbezug hervorgebracht.