Bei der eingehenden Betrachtung einer Schwälmer Weißstickerei habe ich einen für mich neuen Stich entdeckt – er ist ein weiteres Beispiel der Erfindungskraft Schwälmer Stickerinnen. Sofort habe ich ihn ausprobiert. Hier präsentiere ich das Ergebnis.

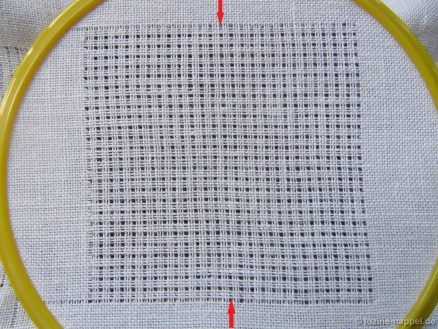

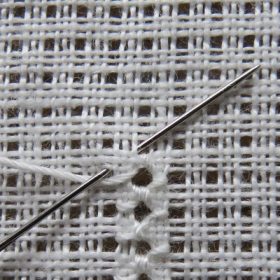

Der Stich wird in ein Limet-Fadengitter gearbeitet. Ähnlich dem Rosenstich wird er in vier Schritten von einem Mittelpunkt ausgehend gestickt. Aber dieser Stich wird nicht mit Schlingstichen, sondern mit Wickelstichen ausgeführt. Auch wird er nicht im, sondern gegen den Uhrzeigersinn gestickt. Nirgendwo habe ich einen Namen für diesen Stich gefunden. Daher nenne ich ihn einfachen Rosettenstich.

Am Ende dieses Beitrages befinden sich Instruktionen für Linkshänder.

Man sticht ein Kästchen oberhalb der unteren Kante aus. Der Ausstich ist der Mittelpunkt des Stiches.

*Man überquert ein Kästchen nach unten, sticht ein und im Mittelpunkt wieder aus.

Man überquert ein Kästchen nach rechts, sticht ein und im Mittelpunkt wieder aus. Der Faden wird angezogen.

Man überquert ein Kästchen nach oben, sticht ein und im Mittelpunkt wieder aus. Der Faden wird angezogen.

Man überquert ein Kästchen nach links, sticht ein und bringt die Nadel im nächsten Mittelpunkt – ein Kästchen diagonal nach rechts oben – wieder hervor.*

Man wiederholt die Arbeitsschritte (*). Der erste Schritt dieses Stiches teilt sich den gleichen Platz mit dem dritten Schritt des vorhergehenden Stiches. (Die Fäden liegen dicht nebeneinander.)

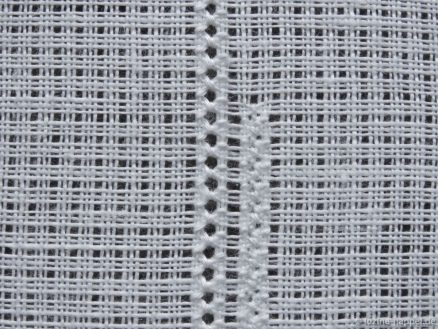

Die Reihen werden von unten nach oben gearbeitet. Jedes Loch dieser Längsachse ist der Mittelpunkt eines Stiches. Der Faden wird so angezogen, dass ein deutliches Loch entsteht.

Dadurch werden hübsche, klare Zentrumslöcher gebildet.

Eine Reihe dieses Stiches kann mit Reihen anderer Stiche kombiniert werden – zum Beispiel mit Wickelstichstangen–, um hübsche, gestreifte Muster zu erzielen.

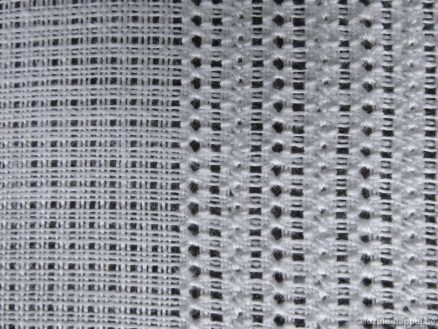

Wenn man eine zweite Reihe dieses Stiches sticken möchte, dreht man die Arbeit um 180° und stickt die zweite Reihe neben die erste. Beim Arbeiten nebeneinanderliegender Reihen, werden sich einzelne Arbeitsschritte dann den gleichen Platz mit Arbeitsschritten der vorgehenden Reihe teilen.

Zwei Reihen dieses Stiches können mit Reihen anderer Stiche kombiniert werden, um weitere gestreifte Muster zu erzielen.

Aber mehr als zwei Reihen des einfachen Rosettenstiches sollten nicht gearbeitet werden. Füllt man die komplette Fläche mit diesem Stich, würde man das gleiche Muster erzielen wie mit Doppelkreuze in geraden Reihen – verkehrt (Mustertücher `Lichte Muster`). Zum Füllen kompletter Flächen lässt sich dieses Muster wesentlich schneller sticken.

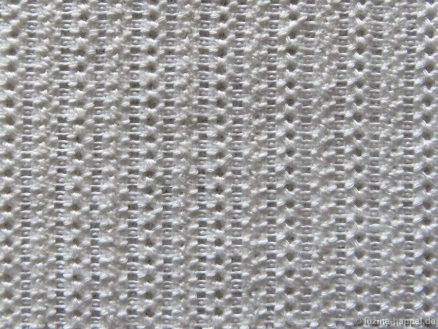

Jedoch kann man mit dem einfachen Rosettenstich, wenn man ihn von der Rückseite aus arbeitet, ein hübsche Muster für kleine Flächen erzielen.

Dann ergeben die Stiche, abwechselnd gerade und schräg liegend, einen besonderen Effekt.

Instruktionen für Linkshänder:

*Man überquert ein Kästchen nach unten, sticht ein und im Mittelpunkt wieder aus.

Man überquert ein Kästchen nach links, sticht ein und im Mittelpunkt wieder aus. Der Faden wird angezogen.

Man überquert ein Kästchen nach oben, sticht ein und im Mittelpunkt wieder aus. Der Faden wird angezogen.

Man überquert ein Kästchen nach rechts, sticht ein und bringt die Nadel im nächsten Mittelpunkt – ein Kästchen diagonal nach rechts oben – wieder hervor.*

Man wiederholt die Arbeitsschritte (*). Der erste Schritt dieses Stiches teilt sich den gleichen Platz mit dem dritten Schritt des vorhergehenden Stiches. (Die Fäden liegen dicht nebeneinander.)

Die Reihen werden von unten nach oben gearbeitet. Jedes Loch dieser Längsachse ist der Mittelpunkt eines Stiches. Der Faden wird so angezogen, dass ein deutliches Loch entsteht.

Eine Reihe dieses Stiches kann mit Reihen anderer Stiche kombiniert werden – zum Beispiel mit Wickelstichstangen–, um hübsche, gestreifte Muster zu erzielen.

Wenn man eine zweite Reihe dieses Stiches sticken möchte, dreht man die Arbeit um 180° und stickt die zweite Reihe neben die erste. Beim Arbeiten nebeneinanderliegender Reihen, werden sich einzelne Arbeitsschritte dann den gleichen Platz mit Arbeitsschritten der vorgehenden Reihe teilen.