Für ein Füllkissen der Größe 40 cm x 40 cm soll ein passender Bezug entstehen. Er soll aus einem Stück (fertig 40 cm x 80 cm) gearbeitet werden. Dazu wähle ich 16-fädiges naturfarbenes und pflegeleicht ausgerüstetes Leinen der Fa. Übelhör. Nach Herstellerangaben beträgt der Einlauf bei diesem Gewebe 2,9 % im Schuss und 4,9 % in der Kette. Das wären für die gewünschte Größe ca. 2,4 cm in der Breite und ca. 2 cm in der Länge.

Für die Seitennähte beträgt die Nahtzugabe je 1 cm.

Das Kissen soll den Verschluss an der Unterkante mit einem 2 cm breiten Saum und 1 cm Saumeinschlag erhalten.

Das wären:

in der Breite 40 cm + 2,4 cm + 2 x 1 cm = 44,4 cm

in der Länge: 80 cm + 2 cm + 2 x 3 cm = 88 cm

Sicherheitshalber gebe ich noch wenige Zentimeter zu und schneide das Leinen in die Größe von 46 cm x 93 cm.

Da ich sowohl Granatapfel- als auch Vogelmotive in der Schwälmer Weißstickerei interessant finde, habe ich verschiedene Designerinnen gebeten, mir entsprechende Entwürfe zu fertigen. Der hier zum Einsatz kommende Entwurf stammt von Frau Christa Waldmann und hat eine Größe von ca. 26,5 cm (B) x 20 cm (H). Bei einem 40 cm hohen Kissen bleiben bei mittiger Musterpositionierung oben und unten je ca. 10 cm frei. Dazugerechnet werden muss der Einlauf des Gewebes (je ca. 1 cm).

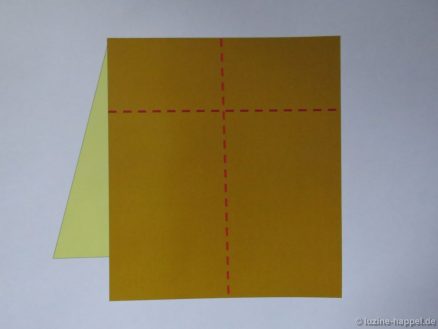

Der Leinenzuschnitt wird in der Mitte der langen Seite gefaltet.

Von der Falte nach unten misst man 11 cm ab und markiert dort die obere Linie des Musters mit kurzen Vorstichen.

Auch die vertikale Mittelachse der vorderen Stoffhälfte wird mit kurzen Vorstichen markiert.

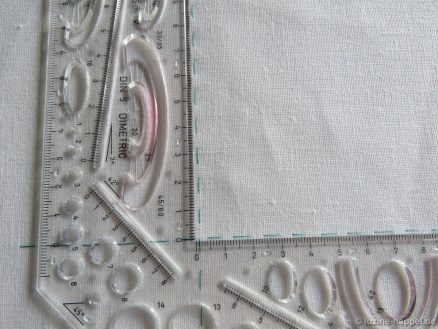

Das entfaltete Leinen wird auf einer ebenen, rutschfesten Unterlage ausgebreitet und ausgestrichen. Die markierten Linien sollen im rechten Winkel liegen. Dies kann man mit einem entsprechenden Werkzeug überprüfen.

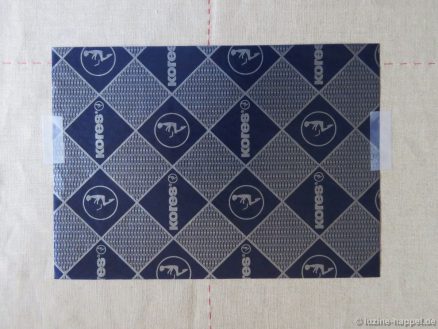

Zur Musterübertragung will ich blaues Handdurchschreibepapier verwenden.

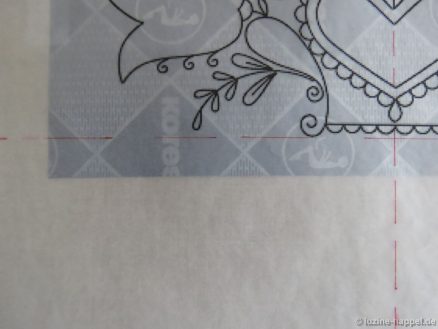

Die Musterfläche wird mit Blaupier abgedeckt, so dass das Muster vollständig auf das Papier passt und dass die Markierungslinien auf allen Seiten zu sehen sind.

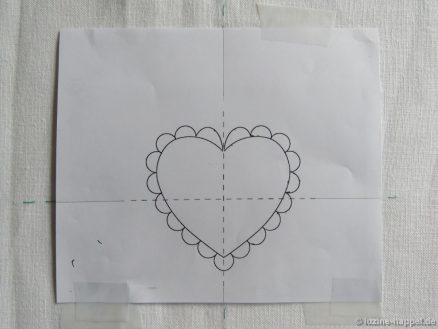

Das Muster wird aufgelegt, an oberer Kante und Mittellinie ausgerichtet und mittels wieder ablösbarem Klebeband oder Stecknadeln gut befestigt.

Mit einem feinen Kuli oder einem speziellen Prägestift werden die Konturlinien nachgezeichnet.

Der erste Schritt ist geschafft, das Muster wurde auf das Leinen übertragen.

Wie es weitergeht, erfahren Sie im kommenden Beitrag.