Die 13 Basisstiche der Schwälmer Weißstickerei

A. Die Zierstiche

1. Der Korallen-Knötchenstich (auch linienbildender Knötchenstich und in der Schwalm einfach nur Knötchenstich genannt)

Mit diesem Stich werden die Konturen der Motive, die Stiele und die Spiralen gestickt.

Garnstärke: je nach Feinheit des Leinens Vierfachstickgarn Nr. 16 oder Nr. 20

Aufbau der Reihen: von unten nach oben

Richtung der Nadelführung: von rechts nach links

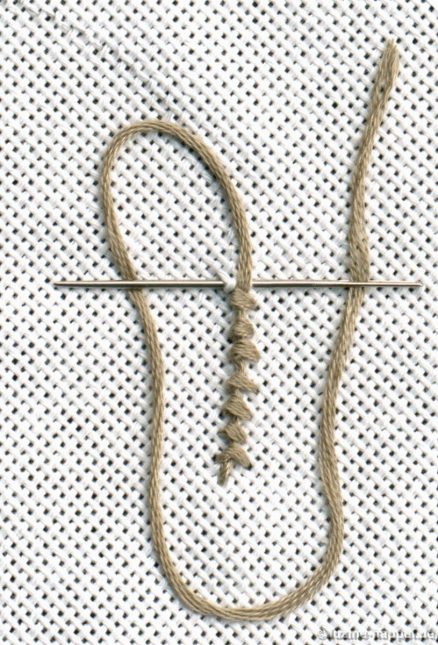

Arbeitsweise: Man legt den Arbeitsfaden ein Stück weit über die Linie, die bestickt werden soll und dann in einer Schlaufe nach links und unten.

Man sticht rechts des gelegten Fadens – in geringem Abstand zum vorherigen Knoten – ein, unterquert den Stoff unterhalb des gelegten Fadens und sticht links dicht daneben aus. Der Schlaufenfaden befindet sich unterhalb der Nadelspitze.

Man zieht die Nadel durch und den Faden senkrecht in die Luft an.

Der Abstand der Knötchen sollte in etwa eine Nadelbreite betragen.

Für Anfänger ist es einfacher, kurz oberhalb des Ausstichpunktes das Gewebe unterhalb der Linie von rechts nach links aufzufassen,

dann den Arbeitsfaden über die Nadelspitze nach oben und unter der Nadelspitze wieder nach unten zu legen,

die Nadel durch- und den Faden senkrecht in die Luft anzuziehen.

Je kürzer der Stich, der das Gewebe unterhalb der Linie auffasst, ausfällt, desto runder erscheinen die Knötchen.

Würde man den Faden nicht senkrecht in die Luft sondern in Richtung der freien Linie anziehen, wie im Bild unten bei den letzten vier Stichen zu sehen, würden die Knötchen eher wie schräg liegende Stiche wirken.

Aber keine Sorge: Die obigen Bilder zeigen stark vergrößerte Details.

In der richtigen Größe gezeigt und im Zusammenspiel mit den anderen Stichen sehen die meisten Korallen-Knötchenstiche ganz passabel aus, wie auf dem Foto einer alten Miederärmelborte zu sehen.

Betrachtet man sich die Stiche in der Vergrößerung, fällt durchaus unterschiedliche Perfektion auf.

Der Korallen-Knötchenstich ist einer der wichtigsten Stiche in der Schwälmer Weißstickerei. Die frühesten Zeugnisse dieses Stiches in der Schwalm habe ich bisher in der Krone eines Türhandtuchs gefunden, das mit 1762 datiert und im Museum der Schwalm in Ziegenhain ausgestellt ist.

Die Royal School of Needlework bezeichnet den Stich als Linienstich, der mit gleichmäßig verteilten Knoten durchsetzt ist. Er gilt als einer von altägyptischen Nähern verwendeter Stich. Er wurde in einem englischen Mustertuch von 1598 und einem englischen Kopfschmuck aus dem spätem 16. Jahrhundert gefunden. Im 17. und 18. Jahrhundert war er ein beliebter Stich des englischen Crewelworks. Ende des 18. Jahrhunderts und Anfang des 19. Jahrhunderts wurde er fester Bestandteil der Schwälmer Weißstickerei. Er wird auch in der sardischen Knotenstickerei aus Teulada (Sardinien) als Punt ´e Nù verwendet.

In anderen Regionen und Ländern war der Stich wohl weitgehend unbekannt. Dort verwendeten die Weißstickereien der damaligen Zeit entweder Stielstiche oder Klosterstiche – auch die der Schwälmer Weißstickerei ähnlichen Stickereien wie die auf dem Gebiet des heutigen Tschechiens oder die frühe Hedebostickerei aus Dänemark.

So ist es nicht verwunderlich, dass Thérése de Dillmont in ihrem bahnbrechenden Werk Enzyklopädie der Handarbeiten (1893) diesen Stich nicht erwähnt.

In meinen alten Handarbeitsbüchern findet man aber Abwandlungen. So zeigt z.B. Emilie Stiasny in ihrem Buch von 1910 „Stickerei-Techniken für Schule und Praxis“ (K .K. Hof- und Staatsdruckerei, Wien) den „verdrehten Schlingstich“ (Abb. 340a). Dieser ist dem Korallen-Knötchenstich ähnlich, nur wird der Arbeitsfaden in Richtung der Nadelführung angezogen und nicht senkrecht in die Luft.

Die Schwälmer Weißstickerei-Entwürfe zeigen oft sehr ausgeprägte Spiralen. Diese kann man mit Korallen-Knötchenstichen besonders exakt sticken. Auch wirken die mit diesem Stich gestickten Linien kräftiger, ausgeprägter und augenfälliger als die mit anderen Stichen gestickten. Vielleicht ist das ein Grund, weshalb der Korallen-Knötchenstich in der Schwalm gebräuchlich war.

Siehe auch:

Wie stickt man Spiralen?

Spiralen – Übung (1)

Spiralen – Übung (2)

Spiralen – Übung (3)

Wie arbeitet man Abzweige von Stielen und Spiralen?

Abzweige – Übung (1) Ein kleines Mustertuch

Adventskalender 2016 – Tag 5

Adventskalender 2016 – Tag 20

Abzweige – Übung (2)

Abzweige – Übung (3)

Abzweige und Spiralen – Übung