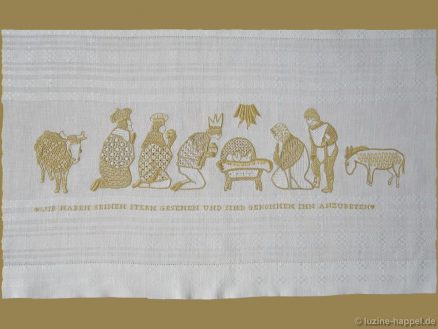

Ende der 1980er und zu Beginn der 1990er gab es eine Phase, in der Schwälmer Stickerei bunt ausgeführt wurde. Nicht etwa in Pastelltönen, sondern in kräftigen, manchmal gar knalligen Farben. Auch der Aenne Burda Verlag brachte damals in mehreren Ausgaben seines Magazins Anna einige Vorschläge für kunterbunte Schwälmer Stickereien. Diese wurden von den Stickerinnen gerne aufgegriffen. Auch eigene Entwürfe wurden farbig umgesetzt. Die rustikale Art passte zum Einrichtungsstil der damaligen Zeit.

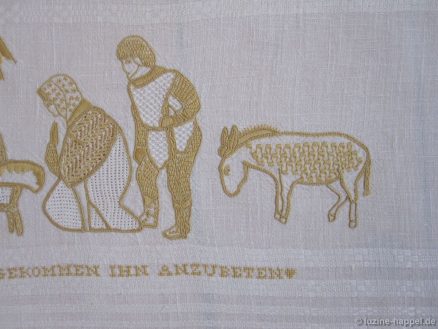

Für den hier zu sehenden Wandbehang – gestickt von Irmgard Mengel – wurden zwei Rottöne sowie Braun, Grün und Goldgelb gewählt.

Das dicht- und handgewebte Leinen ermöglichte das präzise Setzen der Stiche, wie nicht nur bei den Blättchen eindrucksvoll zu sehen ist.

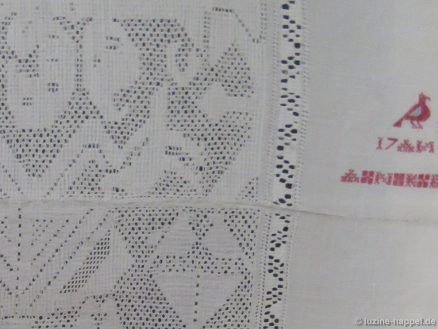

Die Feinfädigkeit des Leinens erlaubte das wirkungsvolle Sticken von Flächenfüllmustern,

die in diesem Beispiel ausnahmslos mit weißem Garn ausgeführt wurden.

Das in die Tulpe gestickte Flächenfüllmuster hat meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Dieses Muster werde ich im nächsten Blogbeitrag beschreiben.

Der Rand wurde mit Kästchenstichen und Trachtenstichen, am unteren Ende auch noch mit zusätzlichen doppelten Hexenstichen verziert.

Mit sich änderndem Zeitgeschmack verschwanden diese bunten Stickereien zumeist in Schränken und Truhen oder wurden gar gänzlich entsorgt. Man fand zurück zur edler wirkenden, zeitlos erscheinenden und ursprünglichen Weißstickerei. Heute stelle ich allerdings einen leichten Trend zur Lust auf dezente Farbigkeit fest.