Bei meinem 4. Test habe ich auf eine überlieferte Methode zurückgegriffen, wie sie auch heute noch in einigen Kursen gehandhabt wird: die Musterübertragung mittels Blaupapier.

Dazu verwendete ich blaues Handdurchschreibepapier der Fa. Kores. Schwarzes Papier ist nicht geeignet, da die Linien nicht auswaschbar sind.

Da ich diese Methode sehr lange nicht angewendet hatte und mir nicht sicher war, ob die blauen Linien des heutigen Papiers auswaschbar sind, habe ich zuerst einen Versuch ohne Stickerei unternommen. Auf einen Leinenrest wurden Linien verschiedener Intensität durchgepaust.

In der kurzen Wäsche mit handwarmem Wasser verschwanden die schwächeren Linien sofort. Von den stärkeren Linien blieb ein ganz leichter Schimmer, der auf dem naturfarbenen Leinen kaum wahrnehmbar ist.

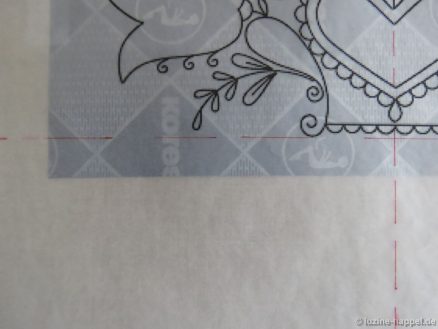

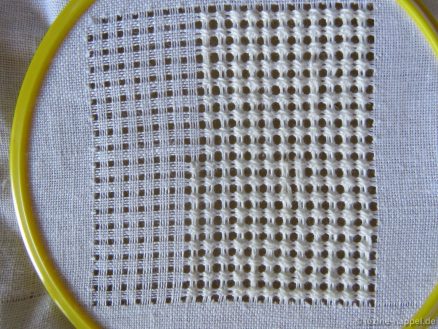

Dadurch ermutigt, unternahm ich weitere Versuche. Auf dem mit Vorstichlinien markierten Leinen wurde das Blaupapier – ausreichend groß für die Musterfläche – positioniert und mit ablösbarem Klebeband befestigt.

Das Blatt mit dem Muster – hier 90 g Transparentpapier – wurde, die Markierungslinien treffend, darüber gelegt und ebenfalls mit ablösbarem Klebeband befestigt.

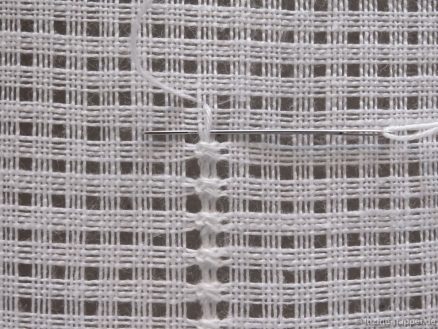

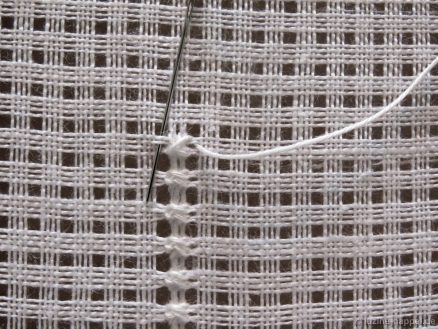

Für meinen ersten Versuch – siehe unten – wählte ich einen mittelfesten Untergrund. Auch habe ich beim Nachzeichnen der Linien nicht sehr stark aufgedrückt. Dadurch erschienen die Konturen eher schwach. Dennoch konnte ich sie bis zum Schluss erkennen und danach sticken. Der Stift hat sich nicht durch das Musterpapier gebohrt. Wenn man dünneres Papier mit dem Muster darauf verwendet, kann man das Durchbrechen verhindern, indem man einen Teil einer dünnen Klarsichthülle darüber legt.

An einigen Stellen verliefen die Konturenlinien deutlich neben der Stickerei.

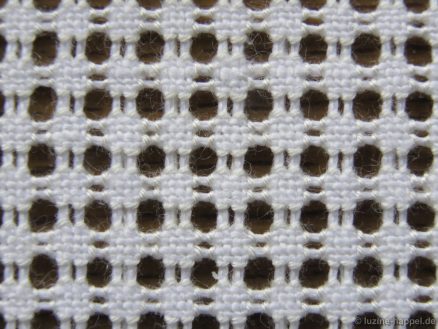

Nach kurzer handwarmer Wäsche mit Feinwaschmittel und etwas Rubbeln waren die Linien nur noch schemenhaft zu sehen.

Nach dem Trocknen waren sie ganz verschwunden.

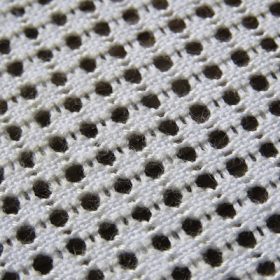

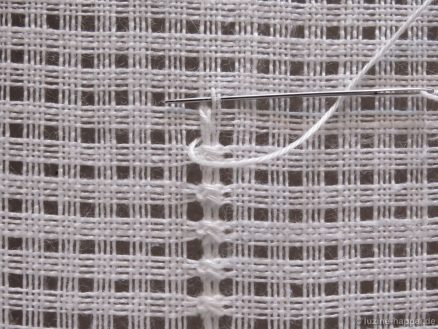

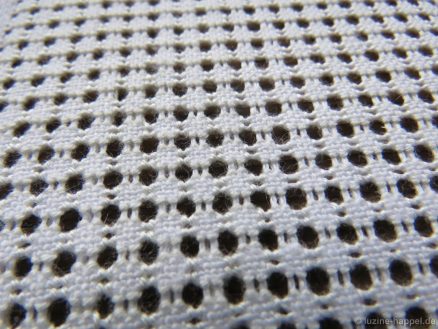

Bei meinem zweiten Versuch habe ich auf einer harten Unterlage gearbeitet und sehr fest aufgedrückt. Dadurch spürte ich beim Aufzeichnen wieder die vielen kleinen Sprünge, die durch das ständige Auf und Ab der Stiftspitze beim Überqueren der Gewebefäden entstanden.

Das hat sich störend auf die Linienführung ausgewirkt, die an manchen Stellen doch recht wackelig wirkt.

Insgesamt aber war ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden – die Linien sind fein und dennoch klar zu erkennen.

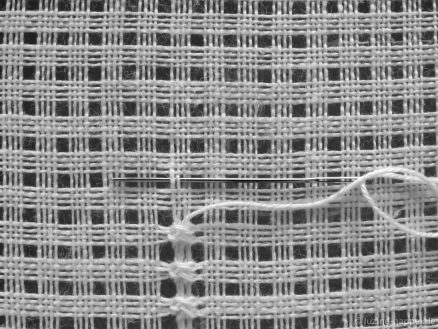

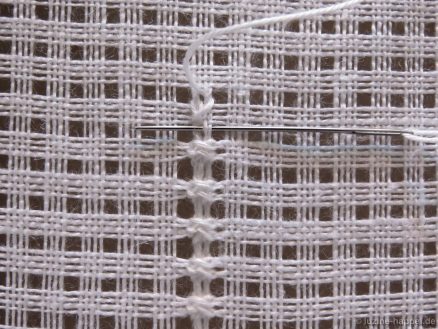

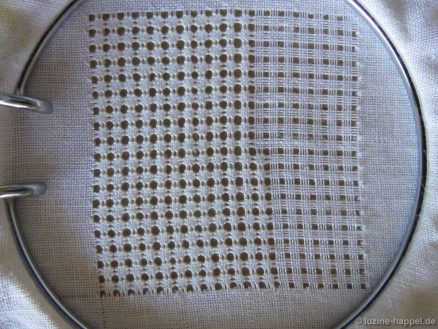

Um zu sehen, ob die Linien mit der Zeit verwischen oder verblassen, habe ich gegen alle Gepflogenheiten die Stickerei fast vollständig fertig gestellt, bevor dann auch der letzte Zweig bearbeitet wurde.

Die Konturenlinien hatten nichts von ihrer Klarheit eingebüßt.

Vor der Wäsche sah man an einigen Stellen die nicht von Stickerei überdeckten Linien deutlich.

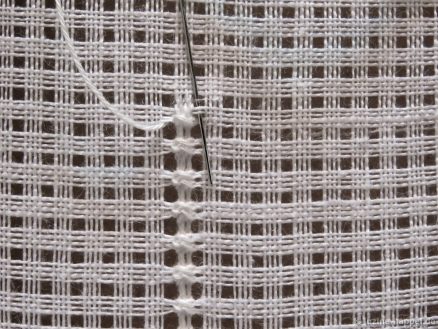

Nach kurzer handwarmer Wäsche mit Feinwaschmittel sind die Linien spurlos verschwunden.

Die Übertragung eines Musters mittels blauem Handdurchschreibepapier ist also gut möglich. Allerdings habe ich diese Methode hier nur auf naturfarbenem, pflegeleicht ausgerüstetem Leinen getestet. Ein Test auf weißem Leinen steht noch aus.