Stopfhohlsäume haben eine lange Tradition in der Schwälmer Weißstickerei.

Es gibt sie in verschiedensten Ausführungen, mit schmalen oder breiten Mustersegmenten und in unterschiedlichsten Höhen. In meiner Dokumentation Schwälmer Stopfhohlsäume habe ich bereits 193 (!) voneinander abweichende Muster dargestellt. Immer wieder gibt es neue Varianten zu entdecken. Natürlich kann man mit etwas Geschick auch eigene Muster kreieren.

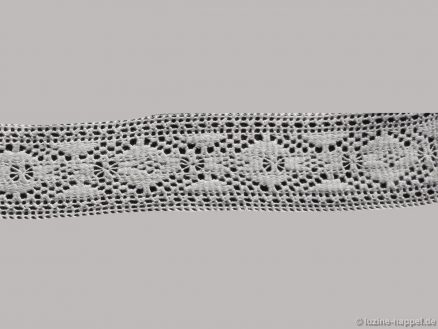

Sehr interessant sind für mich dabei auch die kombinierten Stopfhohlsäume, wie sie hier in den Bildern 5 und 6 zu sehen sind.

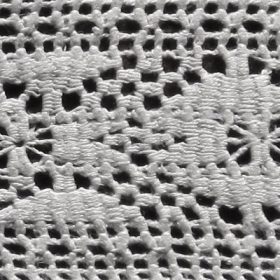

Auf einem meiner überlieferten Sammlungsstücke fand ich einen sehr interessanten Stopfhohlsaum dieser Kategorie.

Das mittlere Band besteht aus einem zweiteiligen Blockmuster mit Spinnen, das obere und untere Band wird durch ein gespiegeltes A-Muster gebildet.

(Informationen zu den einzelnen Kategorien und detaillierte Beschreibungen der Arbeitsweisen findet man in Lektion #4 – Mustertuch mit Stopfhohlsäumen.)

Dieser Stopfhohlsaum enthält augenscheinlich einen Fehler. Zwar ist jedes einzelne der drei zusammengesetzten Bänder in gleichmäßigem Rhythmus gearbeitet, aber die Mustersegmente von Mittelteil und Unter- bzw. Oberteil sind unterschiedlich breit. Dadurch kommt es zu Verschiebungen im Gesamtaussehen des Musters.

Greift man sich die einzelnen Segmente – das Musterteil, das ständig wiederholt wird – heraus, stellt man fest, dass die Segmente von Ober- und Unterteil aus je 18 Bündeln bestehen, die des Mittelteils aber nur aus 12 Bündeln.

Auch habe ich wahrgenommen, dass das Mittelteil mit extrem niedrigen Stufen gebildet wurde. Heutzutage wird die Höhe einer Stufe üblicherweise mit 4 mm angesetzt. Solche festen Regeln galten früher nicht. Doch so niedrigen Stufen wie im Mittelteil des hier gezeigten Beispiels war ich bisher noch nicht begegnet.

Das regte mich zum Ausprobieren und weiterem Kombinieren an. Oft war ich überrascht, wie unterschiedlich die Wirkung der einzelnen Musterkombinationen ausfiel. Elf Beispiele sind in meiner Dokumentation Schwälmer Stopfhohlsäume zu sehen. Doch es gibt noch viele weitere.

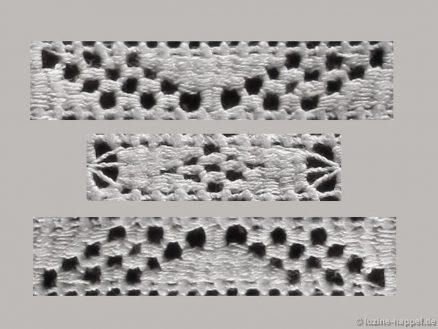

Schnell habe ich ein paar Musterproben gestickt. Dabei habe ich zunächst das Muster des Mittelteils mit auf 2 mm reduzierte Stufen gestickt.

Dann habe ich ein in der Stufenhöhe ebenfalls reduziertes A-Muster, allerdings mit nur einer Lochreihe zwischen den Dreiecken, daneben gesetzt. Auch überlege ich, ob neben den fertigen Stopfhohlsaum ein Erbsloch- oder nur ein Kästchenhohlsaum gesetzt werden soll.

In einem weiteren Versuch habe ich das mittlere Muster etwas in die Breite gezogen und über insgesamt 14 Bündel pro Mustersegment gearbeitet. Daneben habe ich ein Seitenteil über die volle Stufenhöhe von 4 mm, aber verkürzt auf ein Mustersegment von 14 Bündeln und mit zwei Lochreihen, gesetzt; und zwar so, dass die Zick-Zack-Linien die Spinnenteile treffen.

Durch die Verringerung des Oberteils auf 14 Bündel erstreckt sich die Basis der Dreiecke über 8 Bündel. Die Kombination mit dem darunter liegenden Block über 12 Bündel gefiel mir nicht so recht.

So habe ich weiter ausprobiert.

Eines der dabei entstandenen Muster werde ich im übernächsten Blogbeitrag präsentieren.

Haben Sie nicht Lust bekommen, auch einmal mit unterschiedlichen Kombinationsmöglichkeiten zu spielen, um neue Muster herauszufinden?