Nachdem in einem ersten Beitrag über die Vogelborte waagerecht Bilder der fertigen Stickerei zu sehen waren und im folgenden Beitrag Details einiger Motive gezeigt wurden, beschäftigt sich dieser Beitrag mit Einzelheiten der verbliebenen Elemente.

Die schräg nach links liegende Tulpe erhält im Mittelteil ein Limetgitter (Fadenauszug 3:1) und Marburger Grundstiche als Füllmuster (Vierfachstickgarn Nr. 20).

Die schräg nach rechts liegende Tulpe erhält im Mittelteil ein lichtes Fadengitter (Fadenauszug 2:2) und „Französischen Stich – halb“ als Füllmuster (Vierfachstickgarn Nr. 20) – Mustertücher `Lichte Muster´, Seiten 32, 33)

Die Seiten beider Tulpen sind gleich gestaltet. Als einfaches Durchbruchmuster (Fadenauszug 3:1 einmal vertikal und einmal horizontal) werden Wickelstichstangen (Vierfachstickgarn Nr. 20) gearbeitet.

Der Bauch des nach rechts blickenden Vogels erhält einen besonderen Limetfadenauszug – nämlich 3:1 vertikal und 2:1 horizontal.

Dadurch werden die Stiche des Wickelstichmusters „Kleines Perlmuster“ nicht zu breit (Wickelstiche, Seite 43)

Auch der Flügel erhält einen solchen Fadenauszug, aber diesmal 2:1 vertikal und 3:1 horizontal).

und eine Abwandlung von Flächenfüllmuster 578 (ohne dazwischen gesetzte Kästchenstichreihen) (Vierfachstickgarn Nr. 20)

Der Bauch des nach links blickenden Vogels erhält einen Limetfadenauszug 3:1

und das Wickelstichmuster „Raute über eine Stufe“ (Wickelstiche, Seite 22) (Vierfachstickgarn Nr. 20)

Auch der Flügel erhält einen solchen Fadenauszug 3:1

und das Wickelstichmuster „Kleines Wabenmuster“ (Wickelstiche, Seite 87) (Vierfachstickgarn Nr. 20)

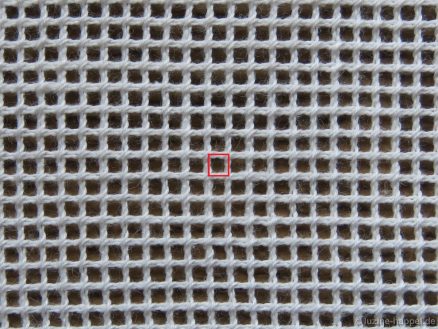

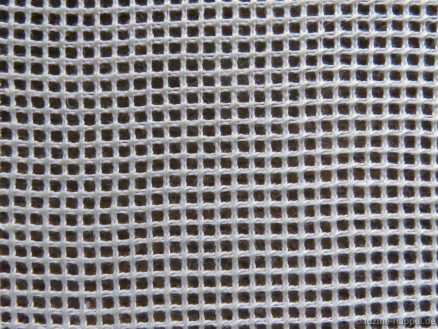

Die beiden diagonal laufenden Tulpen

erhalten einen lichten Fadenauszug 2:2. Das Fadengitter wird mit Grundstichen gesichert (Vierfachstickgarn Nr. 30).

Die Tulpen der einen Seite erhalten das Stopfstichmuster „135“ (Lichte Muster `Stopfstiche´, Seite 71) (Vierfachstickgarn Nr. 20)

Die Tulpen der anderen Seite erhalten das Stopfstichmuster „37 – Viererfensterchen“ (Lichte Muster `Stopfstiche´, Seite 22) (Vierfachstickgarn Nr. 20)

Der Bauch des nächsten nach links blickenden Vogels erhält einen lichten Fadenauszug 2:2.

Das Fadengitter wird mit Grundstichen gesichert (Vierfachstickgarn Nr. 30).

Ein Muster aus Stopfstichen mit Spinnen (Mustertücher `Lichte Muster´, Seiten 72, 73) wird eingestickt.

Auch der Flügel dieses Vogel erhält ein lichtes Grundstichgitter (2:2), in das das Stopfstichmuster „1“ (Lichte Muster `Stopfstiche´, Seite 4) (Vierfachstickgarn Nr. 20) gearbeitet wird.

Die Beine des Vogels bleiben frei. Die Schnittkanten der ausgezogenen Fäden werden mit Kettenstichen überdeckt.

Der Bauch des nach rechts blickenden Vogels erhält einen Fadenauszug 2:1 und das Muster „Hahnentritt (Limetrosen I, Seite 40) (Vierfachstickgarn Nr. 25)

Auch hier werden die Schnittkanten mit Kettenstichen überdeckt.

Der Flügel dieses Vogels erhält einen horizontalen Fadenauszug 2:3.

Mit Vierfachstickgarn Nr. 20 wird das Muster 562 gearbeitet.

Die kleinen, restlich verbliebenen Tulpen

erhalten in der durchgehenden Fläche ein Muster aus Mückenstichen. Die schmalen Flächen der geteilten Tulpen werden werden mit Plattstichen, Schlingstichen und Knötchenstichen gefüllt.

Das Muster der „Vogelborte waagerecht“ bietet neben der Nutzung als durchgehendes langes Band viele Möglichkeiten. Man kann Einzelmotive entnehmen oder kleinere sowie größere Gruppen zusammenstellen.