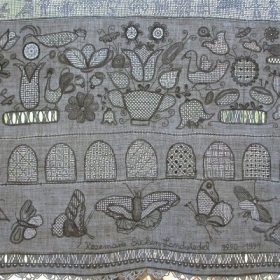

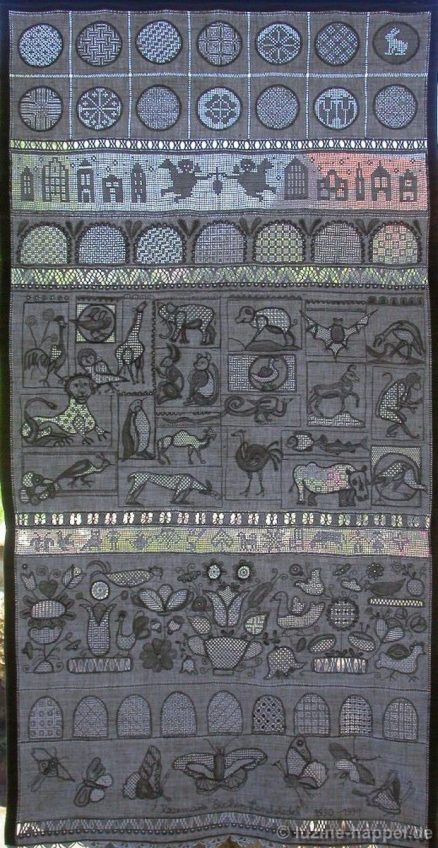

Die Malerin Rosemarie Landsiedel-Eicken aus Korbach hat für einige Jahre Pinsel, Farbe und Leinwand beiseite gelegt und Kunstwerke mit Nadel, Faden und Stoff erschaffen.

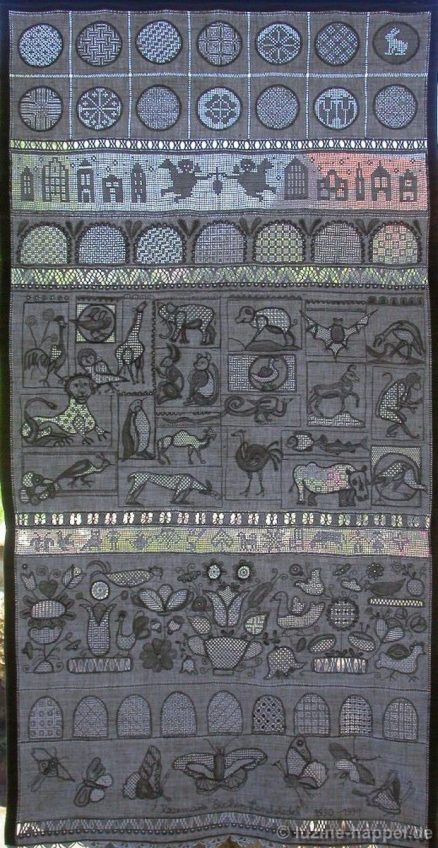

Ihr imposantes, fabelhaftes Mustertuch war für mich der Ideengeber für das Globale Schwälmer Mustertuch. In meinem Vorschlag dazu konnte ich damals nur ein Bild von dem Gesamtprojekt zeigen.

Nun habe ich dankenswerter Weise Detailbilder zur Verfügung gestellt bekommen mit der Erlaubnis, sie auf meinem Blog zu zeigen.

Frau Landsiedel-Eicken hat in ihrem Wandbehang eine riesige Auswahl an Musterungsmöglichkeiten, die die Schwälmer Weißstickerei bietet, festgehalten.

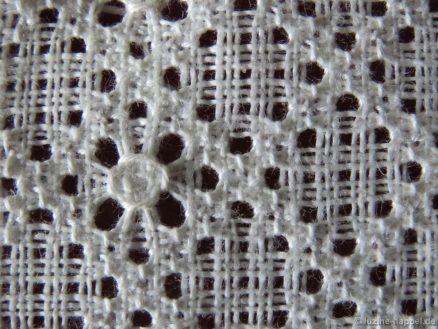

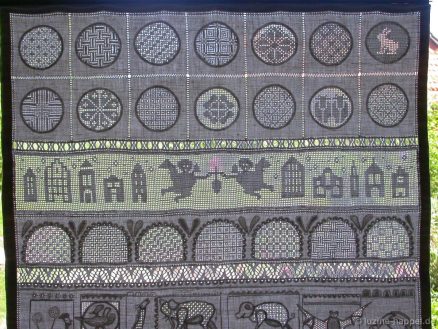

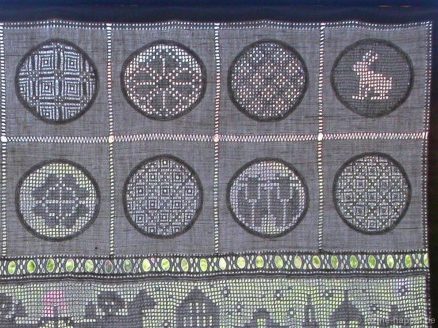

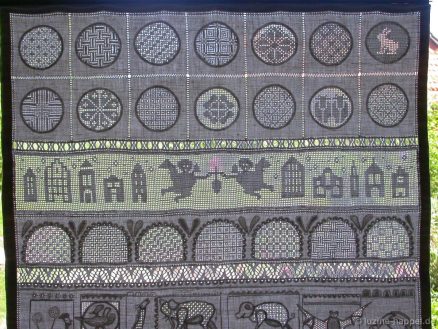

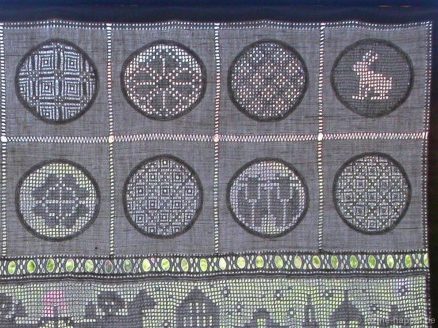

Im oberen Teil wurden in zwei Reihen je sieben Kreismotive auf quadratischem Grund angeordnet. Die Quadrate sind vertikal durch Stäbchenhohlsäume und horizontal durch einen Zickzackhohlsaum unterteilt. Die Kreismotive sind abwechselnd mit Limet- und lichten Mustern gefüllt – Endlosmuster sind neben figürlichen Motiven zu sehen.

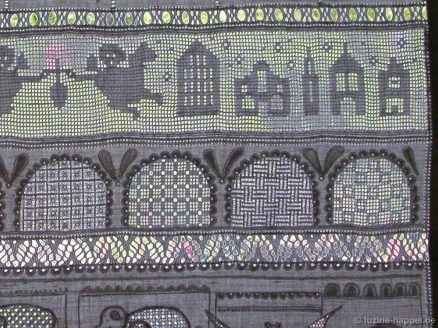

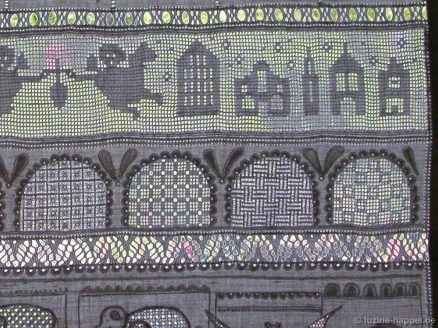

Ein „Bohnenloch“-Stopfhohlsaum grenzt den oberen Bereich zur folgenden Borte ab. Hier wurde ein breiter Streifen mit einem lichten Grundstichmuster versehen, in den Häuser, Sterne und Engel eingestopft wurden.

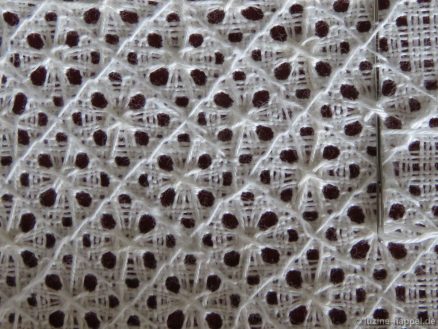

Eine Borte mit sieben Halbovalen schließt sich nach unten hin an. Die Flächen sind mit Schnürlochbögen umgeben und wechselseitig mit Limet- und lichten Endlosmustern gefüllt. Jeweils zwei von einem Schnürloch ausgehende Blätter – flügelförmig angeordnet und mit unterschiedlichen Stichen ausgeführt – füllen die Zwischenräume.

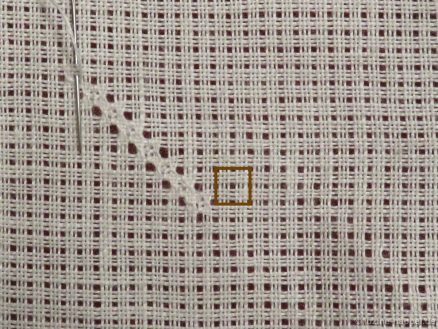

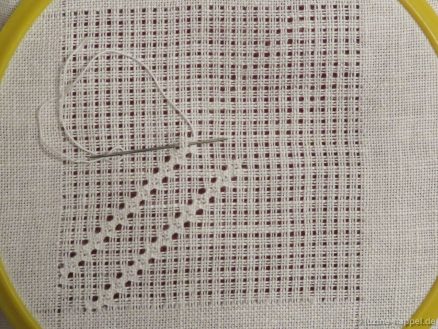

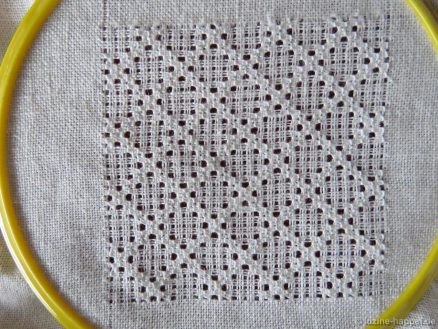

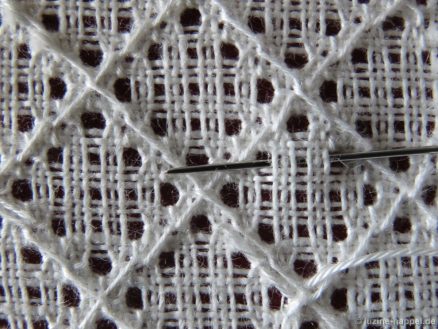

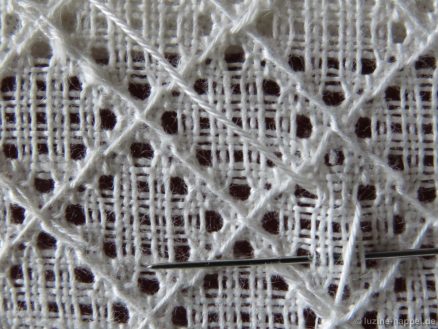

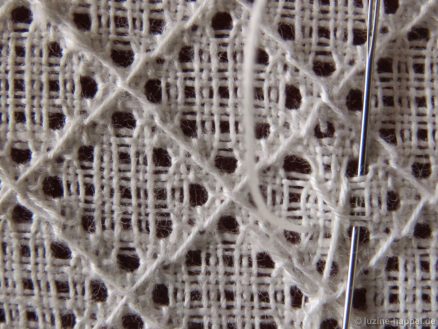

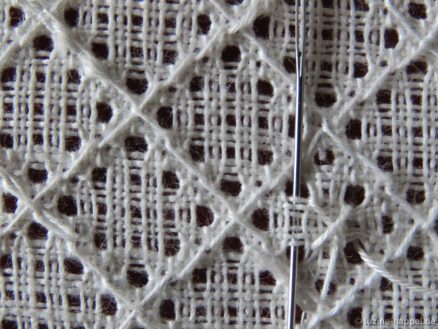

Ein A-Muster Stopfhohlsaum, nach unten hin begrenzt durch eine Reihe von Schnürlochbögen, bildet mit seiner offenen Struktur einen Kontrast zur darüber liegenden Borte und mit seiner eher eintönigen Struktur einen klaren Kontrast zu dem nach unten folgenden Bereich.

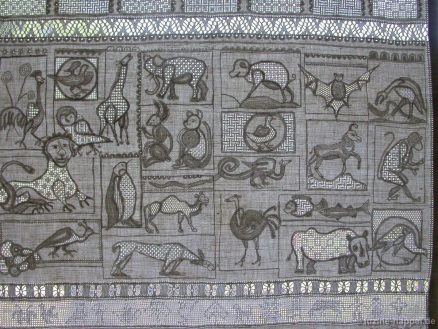

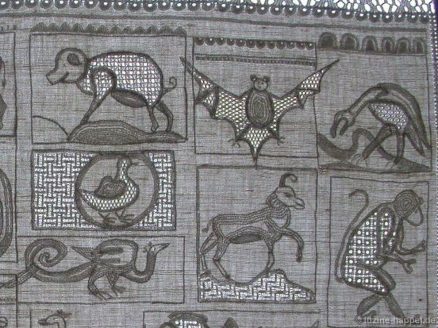

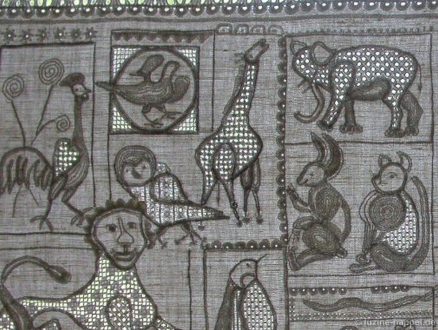

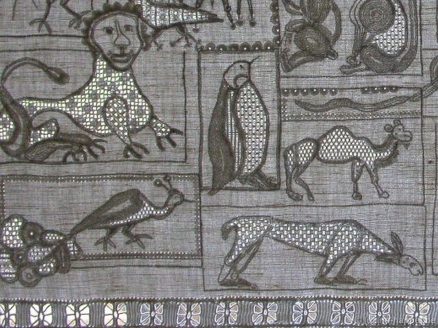

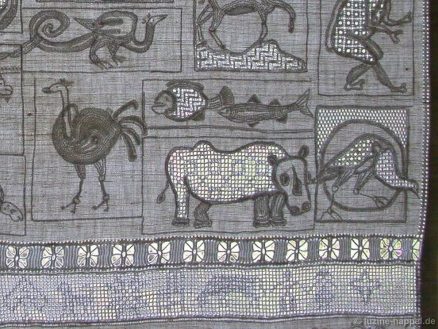

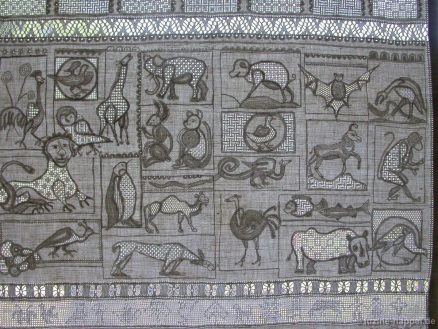

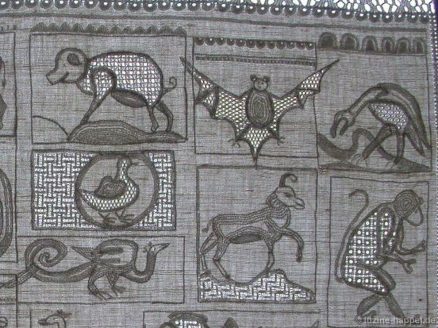

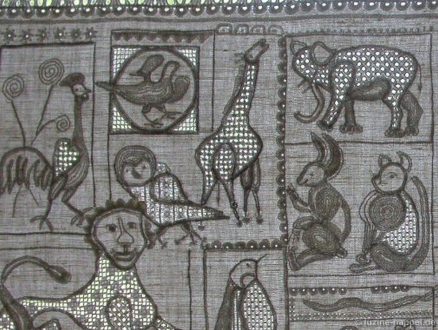

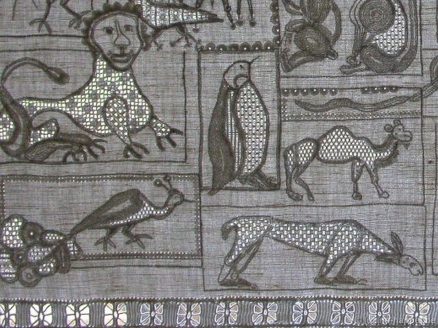

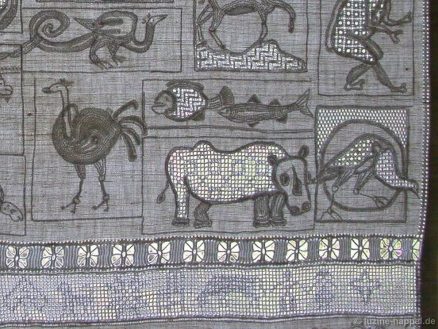

Dieser ist dicht bestickt mit an Fabelwesen erinnernde Tierfiguren.

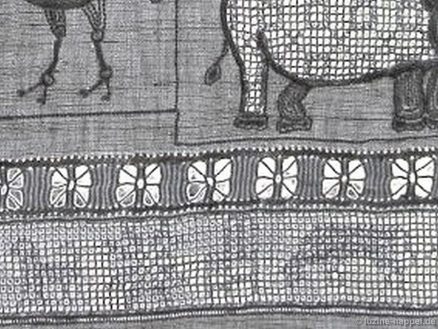

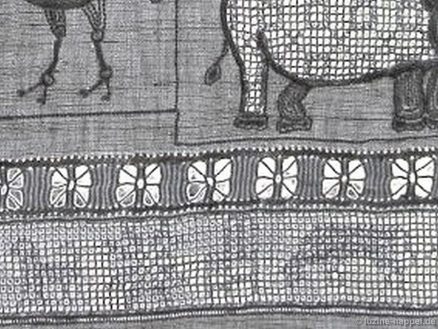

Die Bereiche der einzelnen Tiere sind durch dünne Knötchenstichlinien markiert. Ab und zu dazwischen gesetzte Reihen von Kästchenstichen, Schnürlochbögen, Messerspitzen, geschnürten Messerspitzen, 2kurz-2lang Stichen sowie Messerspitzensternchen komplettieren die Umrandungsstickerei.

Hahn, Pfau, Ente, Eule und andere Vögel, Fledermaus, Elefant, Giraffe, Hase, Pinguin, Löwe, Affe, Nashorn, Dromedar, Steinbock, Schwein und Esel sowie Fische sind in ganz unterschiedlicher Ausgestaltung zu finden.

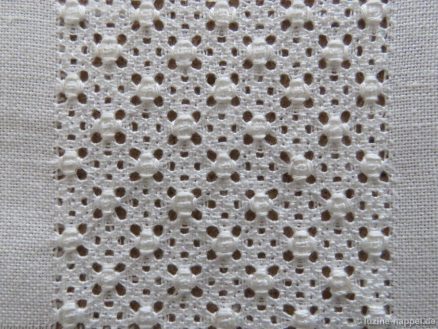

Ein Stopfhohlsaum mit Spinnen grenzt diesen Bereich zu einem weiteren Band mit einem lichten Grundstichmuster ab. In dieses Band wurden mit Rosenstichen Figuren eingestickt. Vögel, Stuhl, Hund, Kuh, Stern und andere sind zu sehen.

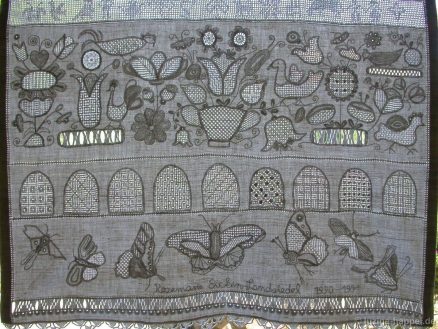

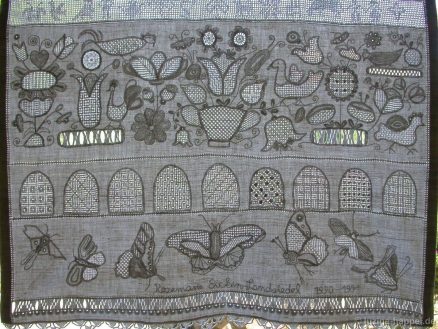

Daran schließt sich nach unten hin eine breite Borte an, die mit ihren Motiven und deren Anordnung an traditionelle Schwälmer Bortenmuster erinnert. Viele verschiedene Tulpen, Blumen und Früchte, die aus Gefäßen herauswachsen, unterschiedliche Vogeldarstellungen wurden mit variierenden Flächenfüllmustern ausgearbeitet.

Viele spiralförmige Ranken und kleine Blätter und Blütchen wurden zwischen den dicht gedrängten Motiven angeordnet. Unterschiedliche Stopfhohlsaumabschnitte komplettieren das Bild. Nadelspitzenfüllungen in den „Sonnen“ bereichern die Musterauswahl um ein weiteres Element.

Im Gegensatz zu dieser quirlig anmutenden Anordnung steht die Strenge der folgenden Borte: Neun fast gleichgroße Halbovale bilden diesen Musterstreifen, der wie eine Reihe von Bogenfenstern anmutet. Wiederum wurden andere Limetflächenfüllmuster in die Flächen gestickt.

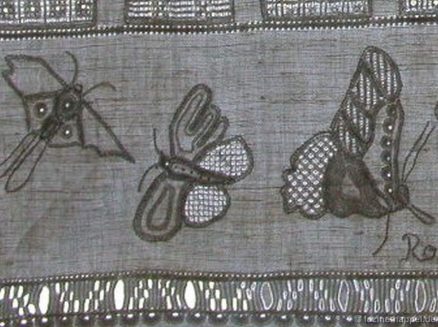

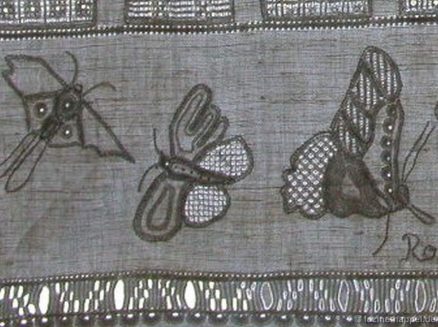

„Tanzende“ Schmetterlinge sind im nächsten Abschnitt zu sehen – große und kleine, mit weit ausgebreiteten Flügeln oder in der Seitenansicht gezeigt, erweitern das Spektrum der Motive.

Ein Stopfhohlsaum mit einem einteiligen Blockmuster, nach unten hin begrenzt von Schnürlochbögen, schließt die Schmetterlingsborte, ein Nadelspitzenrand das Mustertuch am unteren Ende ab.

Als Jahreszahlen sind 1990 und 1991 notiert – eine Mammutaufgabe wurde von einer einzelnen Stickerin in relativ kurzer Zeit erledigt!