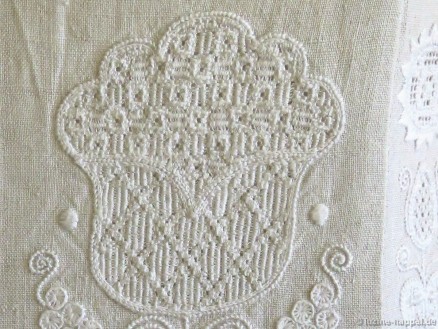

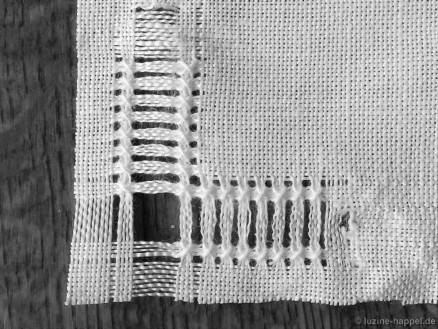

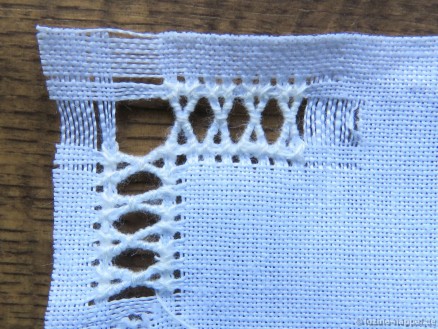

Die gefaltete Erbslochkante kann nicht nur entlang gerader Kanten, sondern auch um Ecken herum gearbeitet werden.

Gezeigt wird hier eine Arbeitsprobe.

Zirka 8 – 10 Fäden vom Rand entfernt nimmt man zuerst den Fadenauszug für die gefaltete Erbslochkante vor.

An der im Bild unten gezeigten Stelle beginnend

An der im Bild unten gezeigten Stelle beginnend

stickt man einige Kästchenstiche (die genaue Anzahl ist nicht entscheidend, denn es ist ja nur eine Übung; aber es sollte eine gerade Anzahl sein.)

stickt man einige Kästchenstiche (die genaue Anzahl ist nicht entscheidend, denn es ist ja nur eine Übung; aber es sollte eine gerade Anzahl sein.)

Man dreht die Arbeit um 180° und stickt Kästchenstiche, die vertikal mit der ersten Kästchenstichreihe übereinstimmen

Man dreht die Arbeit um 180° und stickt Kästchenstiche, die vertikal mit der ersten Kästchenstichreihe übereinstimmen

Man stickt sie um die Ecke herum.

Man stickt sie um die Ecke herum.

An der im Bild unten gezeigten Stelle beginnend

An der im Bild unten gezeigten Stelle beginnend

arbeitet man die übrigen Kästchenstiche.

arbeitet man die übrigen Kästchenstiche.

Die Fäden für die Erbslöcher werden ausgezogen

Die Fäden für die Erbslöcher werden ausgezogen

und gewickelte Erbslöcher werden gearbeitet.

und gewickelte Erbslöcher werden gearbeitet.

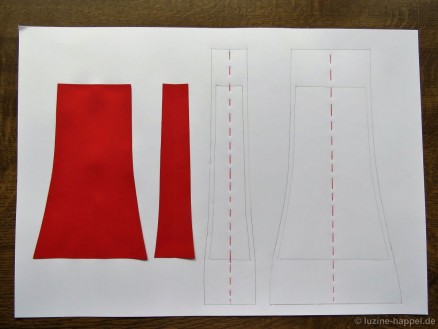

Die Ecke wird diagonal direkt entlang der Außenecken der Kästchenstiche abgeschnitten, ohne diese jedoch zu beschädigen.

Die Ecke wird diagonal direkt entlang der Außenecken der Kästchenstiche abgeschnitten, ohne diese jedoch zu beschädigen.

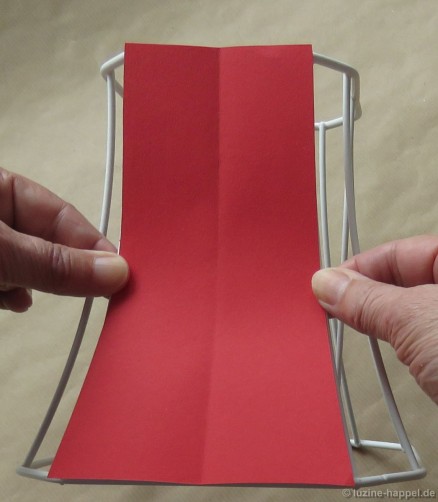

Nun wird eine Seite so gefaltet, dass die Rückseiten der Kästchenstichreihen übereinander liegen.

Nun wird eine Seite so gefaltet, dass die Rückseiten der Kästchenstichreihen übereinander liegen.

Die entstehenden Dreiecke werden umwickelt.

Die Ecke erreichend, wird auch die angrenzende Seite gefaltet

Die Ecke erreichend, wird auch die angrenzende Seite gefaltet

und das Umwickeln der Dreiecke wird um die Ecke herum fortgeführt.

und das Umwickeln der Dreiecke wird um die Ecke herum fortgeführt.

Von der Rückseite sieht das so aus:

Von der Rückseite sieht das so aus:

Von den Unterkanten der Kästchenstiche ausgehend lässt man nun – sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite – 4 Fäden stehen und zieht einen fünften aus (siehe Bild)!

Von den Unterkanten der Kästchenstiche ausgehend lässt man nun – sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite – 4 Fäden stehen und zieht einen fünften aus (siehe Bild)!

Von der Vorderseite aus arbeitet man eine Reihe Kästchenstiche, um beide Lagen zu verbinden.

Von der Vorderseite aus arbeitet man eine Reihe Kästchenstiche, um beide Lagen zu verbinden.

Nun wird auf der Rückseite der verbliebene Stoffüberstand bis dicht an die Kästchenstiche heran zurückgeschnitten.

Nun wird auf der Rückseite der verbliebene Stoffüberstand bis dicht an die Kästchenstiche heran zurückgeschnitten.

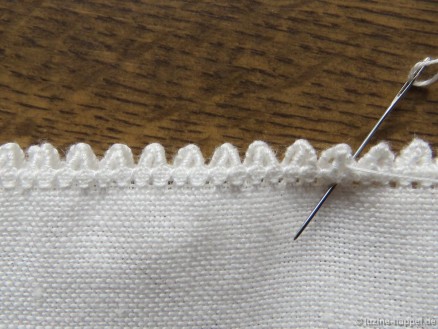

Ein hübscher Randabschluss ist entstanden – zugegeben, die Dreiecke in diesem Beispiel sind nicht die gelungensten (dies war einer meiner ersten Versuche, inzwischen habe ich das Ergebnis deutlich verbessert).

Ein hübscher Randabschluss ist entstanden – zugegeben, die Dreiecke in diesem Beispiel sind nicht die gelungensten (dies war einer meiner ersten Versuche, inzwischen habe ich das Ergebnis deutlich verbessert).