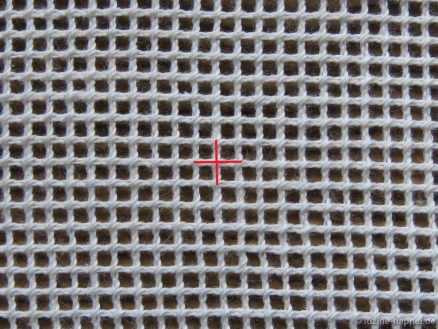

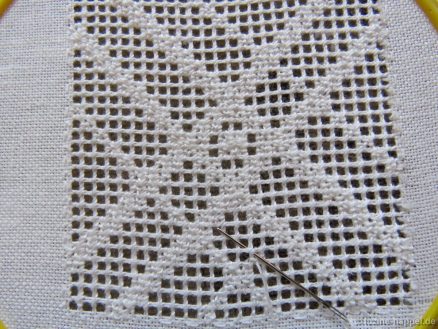

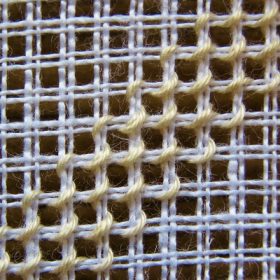

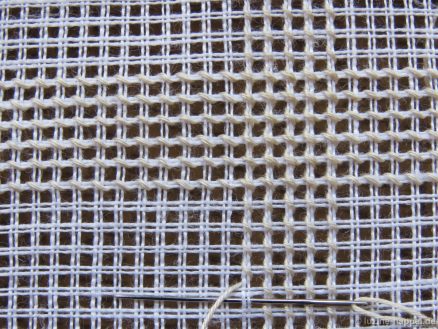

Stickerinnen stellten mir Fragen zum Grundstich, mit dem das lichte Fadengitter stabilisiert wird.

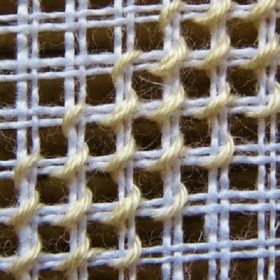

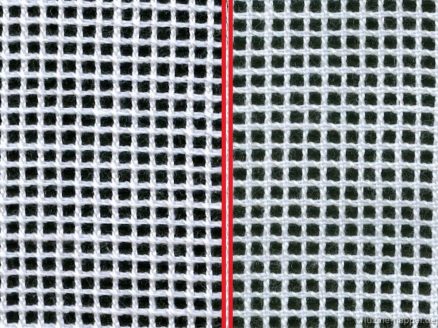

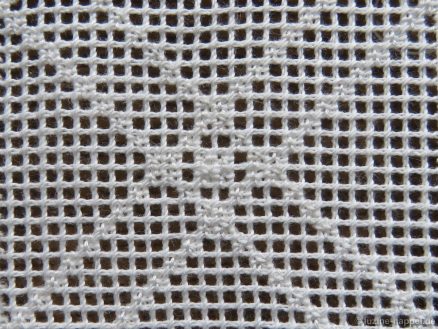

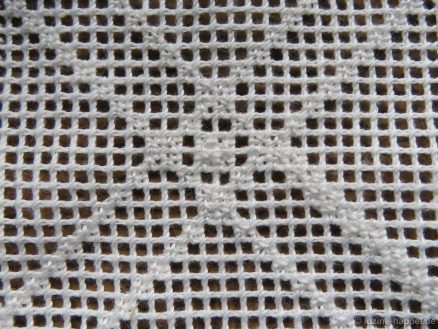

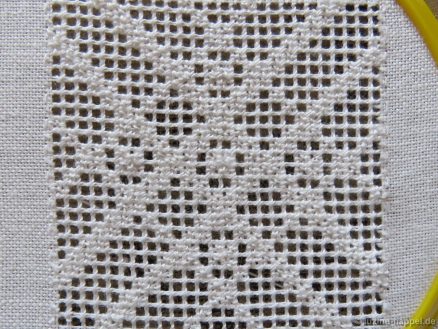

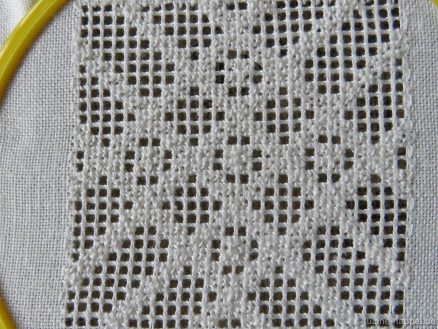

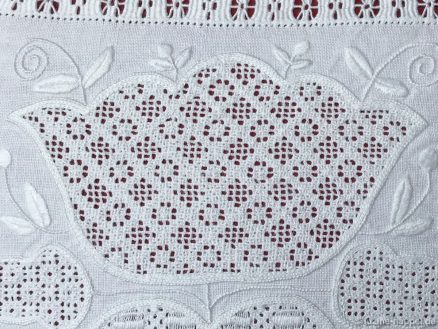

Sie wollten wissen, warum dieser Stich in der Schwälmer Weißstickerei so gearbeitet wird, dass der schräge Stich, der über das Fadenkreuz verläuft, auf der Vorderseite der Stickerei erscheint

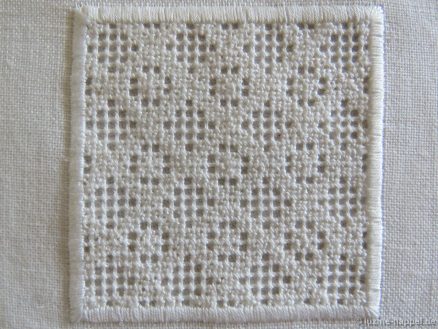

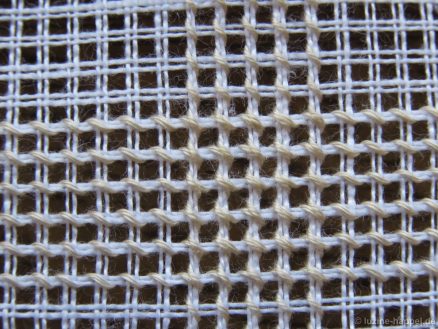

und nicht auf der Rückseite, wie man das beispielsweise in der Hedebo-Stickerei findet (Seite 41 der pdf).

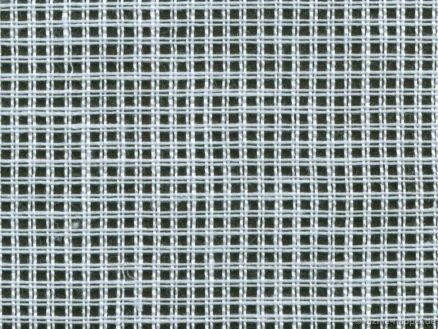

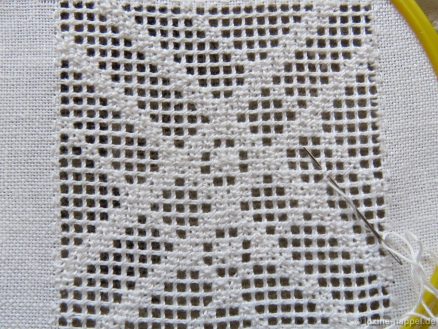

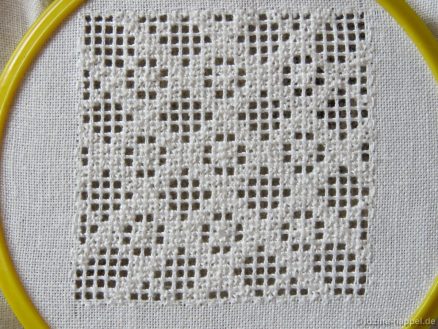

Auf der Vorderseite über das Fadenkreuz verlaufende schräge Stiche lassen Grundstichgitter nicht so klar erscheinen, als wenn die schrägen Stiche wie beim Grundstich verkehrt auf der Rückseite über das Fadenkreuz geführt würden.

Also, warum wird der Stich in der Schwalm auf diese Weise gearbeitet?

Meine Erklärung:

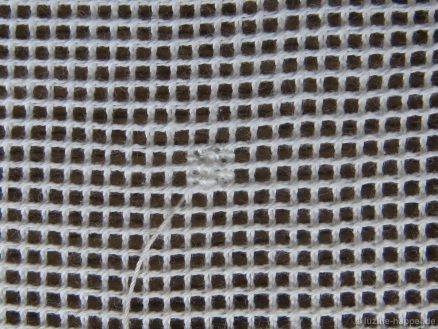

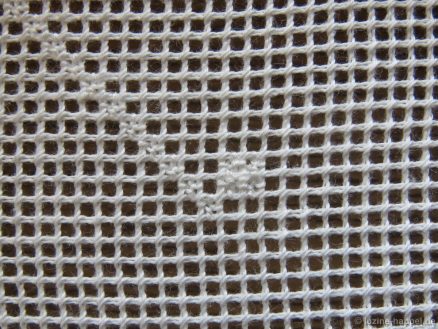

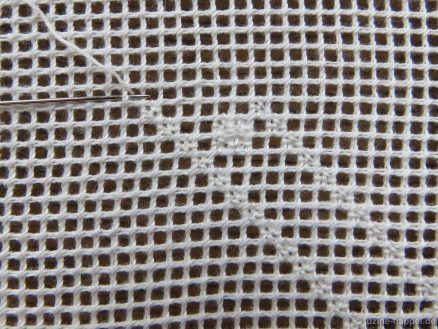

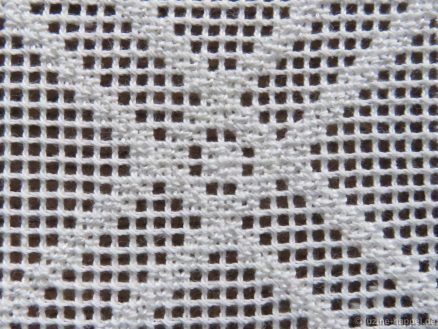

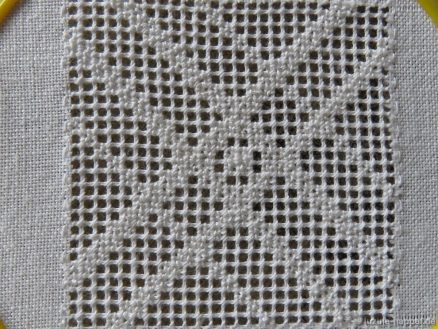

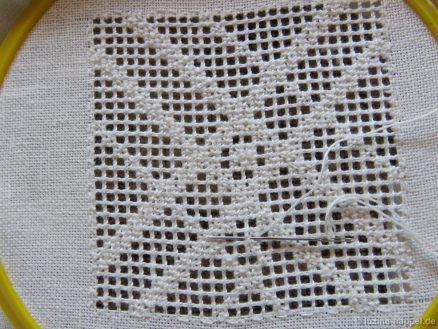

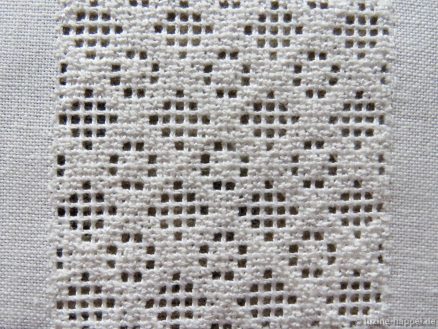

Es ist der gleiche Grund, aus dem die Stiche diagonal zum Fadenlauf gearbeitet werden.

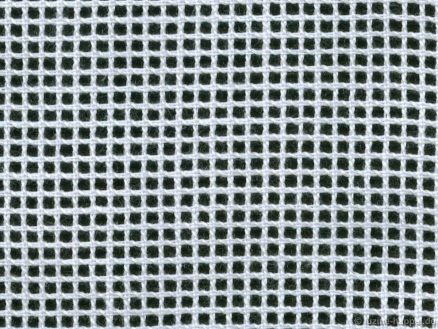

Das Sticken des Grundstiches diagonal zum Fadenlauf ermöglichte es den Stickerinnen, eine Reihe unterschiedlicher Muster zu kreieren, ohne vorher ein komplettes Grundstichgitter arbeiten zu müssen. Und mit dem auf der Vorderseite schräg über dem Fadenkreuz liegenden Stich wurde ein interessanteres Muster erzielt, als wenn man das Fadenkreuz auf der Rückseite überquert hätte. Diese Arbeitsweise fand den Weg in den Unterricht der Schwälmer Weißstickerei. Ein alternativer Weg für das Erstellen kompletter Grundstichgitter zum Einsticken von Rosenstich- oder Stopfstichmustern wurde nicht gelehrt. Manchmal wurde lediglich dünneres Garn für die Grundstiche verwendet, was sie weniger auffällig erscheinen ließ.

Übrigens: Das Greve-Museum für Hedebo-Stickerei in Dänemark zeigt interessante Stücke. Die frühe Hedebostickerei hat Ähnlichkeit mit der Schwälmer Weißstickerei.