Augenfällig ist die Stickerei des nach der Fertigstellung blau eingefärbten Schwälmer Mieders (D).

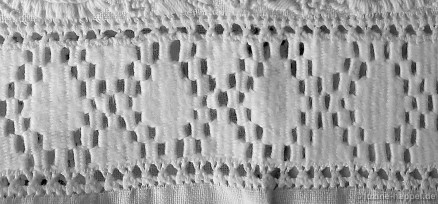

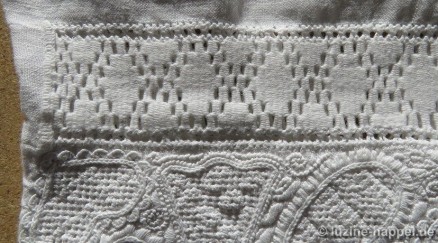

Das Bild zeigt die gesamte Borte in einer Fotomontage.

Es wurde 23-fädiges Leinen verwendet – die Stickerei ist also sehr fein. Die Borte ist 18 cm hoch, also ganz besonders hoch für eine Miederärmel-Stickerei.

Es wurde 23-fädiges Leinen verwendet – die Stickerei ist also sehr fein. Die Borte ist 18 cm hoch, also ganz besonders hoch für eine Miederärmel-Stickerei.

Initialen und kleine Kreuzstichornamente wurden gleich zweimal – ober- und unterhalb der Weißstickereiborte – angebracht. Als Füllmuster für die Motivflächen wurden ausschließlich lichte Muster gewählt.

Initialen und kleine Kreuzstichornamente wurden gleich zweimal – ober- und unterhalb der Weißstickereiborte – angebracht. Als Füllmuster für die Motivflächen wurden ausschließlich lichte Muster gewählt.

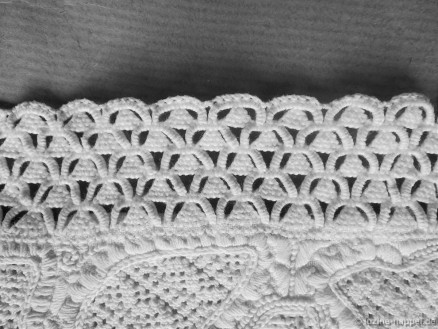

Knötchenstiche wurden sparsam eingesetzt. Nur Spiralen und einige Stiele wurden mit Knötchenstichen gestaltet. Und nur drei Formen in der oberen Mitte der Borte wurden mit Knötchenstichen umrandet – das Mittelmotiv weist dann aber gleich zwei Knötchenstichlinien auf; dafür fehlt eine Kettenstichumrandung. Stiele aus Kettenstichen sind deutlich sichtbar. Die gerundeten Blätter wurden mit Schlingstichen gearbeitet.

Knötchenstiche wurden sparsam eingesetzt. Nur Spiralen und einige Stiele wurden mit Knötchenstichen gestaltet. Und nur drei Formen in der oberen Mitte der Borte wurden mit Knötchenstichen umrandet – das Mittelmotiv weist dann aber gleich zwei Knötchenstichlinien auf; dafür fehlt eine Kettenstichumrandung. Stiele aus Kettenstichen sind deutlich sichtbar. Die gerundeten Blätter wurden mit Schlingstichen gearbeitet.

Wenn man das Gesamtmuster näher betrachtet, wirkt es etwas unbeholfen und linkisch.

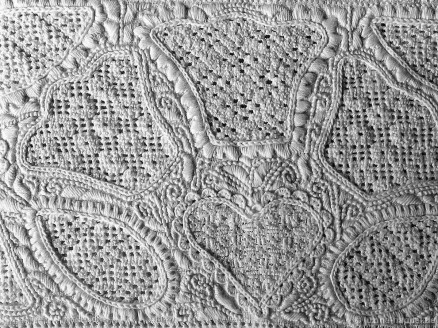

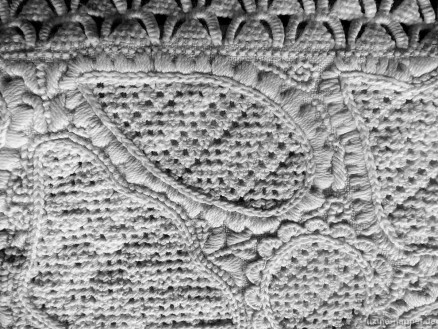

Das Motiv in der oberen Mitte wurde mit einem lichten Muster ohne Grundstichgitter gefüllt.

Das Motiv in der oberen Mitte wurde mit einem lichten Muster ohne Grundstichgitter gefüllt.

Rosenstiche wurden zickzackförmig, aber nicht mittig, angeordnet.

Die Kreismotive links und rechts der oberen Mitte sind keine wirklichen Kreise. Es fällt auf, dass die dicken Stiele mit zwei Reihen von Knötchenstichen nachempfunden wurden und dass diese Linien in die Umrandung des Motivs übergehen. (Normalerweise werden Motivflächen separat umrandet und die Stiele an der Umrandung angesetzt.) Eine zusätzliche Reihe von Kettenstichen innerhalb der Knötchenstiche ist nicht vorhanden. Das Motiv wurde mit geschnürten Messerspitzen umgeben und mit einem lichten Rosenstichmuster ohne Grundstichgitter gefüllt.

Die Kreismotive links und rechts der oberen Mitte sind keine wirklichen Kreise. Es fällt auf, dass die dicken Stiele mit zwei Reihen von Knötchenstichen nachempfunden wurden und dass diese Linien in die Umrandung des Motivs übergehen. (Normalerweise werden Motivflächen separat umrandet und die Stiele an der Umrandung angesetzt.) Eine zusätzliche Reihe von Kettenstichen innerhalb der Knötchenstiche ist nicht vorhanden. Das Motiv wurde mit geschnürten Messerspitzen umgeben und mit einem lichten Rosenstichmuster ohne Grundstichgitter gefüllt.

Oben links und oben rechts findet man ein Muster, das wohl eine Tulpe darstellt. Die Darstellung ist etwas naiv. Die Fläche wurde mit einer Reihe von Kettenstichen umrandet und mit geschnürten Messerspitzen oder geschnürten Bögen umgeben. Das Motiv wurde mit einem lichten Muster gefüllt, wobei sich Teile von Grundstichgittern mit Rosenstich -Musterung und Rosenstichmuster ohne Grundstichgitter abwechseln. Die Zickzacklinien der Rosenstiche wurden im Grundstichgitter gearbeitet.

Oben links und oben rechts findet man ein Muster, das wohl eine Tulpe darstellt. Die Darstellung ist etwas naiv. Die Fläche wurde mit einer Reihe von Kettenstichen umrandet und mit geschnürten Messerspitzen oder geschnürten Bögen umgeben. Das Motiv wurde mit einem lichten Muster gefüllt, wobei sich Teile von Grundstichgittern mit Rosenstich -Musterung und Rosenstichmuster ohne Grundstichgitter abwechseln. Die Zickzacklinien der Rosenstiche wurden im Grundstichgitter gearbeitet.

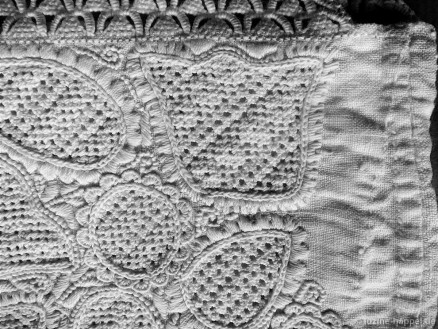

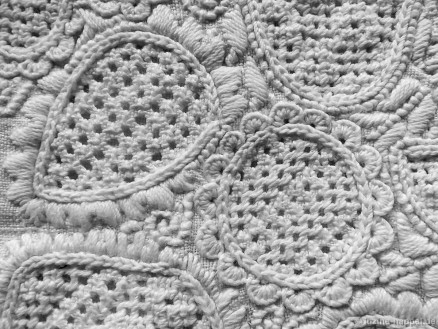

An den Seiten des Mittelteiles der Borte findet sich eine Musterkombination, die einem Kleeblatt ähnelt – ein Mittelkreis verbindet vier ähnliche Blattformen. Der Mittelkreis ist mit einer Reihe von Kettenstichen und geschnürten Bögen umgeben. Er ist mit einem lichten Rosenstichmuster ohne Grundstichgitter gefüllt. Drei der umgebenden „Blätter“ sind umrandet mit je einer Reihe von Kettenstichen und geschnürten Bögen, während das vierte „Blatt“ mit zwei Reihen von Kettenstichen begrenzt wird. Gegenüberliegende Formen wurden mit den gleichen Mustern gefüllt.

An den Seiten des Mittelteiles der Borte findet sich eine Musterkombination, die einem Kleeblatt ähnelt – ein Mittelkreis verbindet vier ähnliche Blattformen. Der Mittelkreis ist mit einer Reihe von Kettenstichen und geschnürten Bögen umgeben. Er ist mit einem lichten Rosenstichmuster ohne Grundstichgitter gefüllt. Drei der umgebenden „Blätter“ sind umrandet mit je einer Reihe von Kettenstichen und geschnürten Bögen, während das vierte „Blatt“ mit zwei Reihen von Kettenstichen begrenzt wird. Gegenüberliegende Formen wurden mit den gleichen Mustern gefüllt.

Für das lichte Muster mit den Quadraten wurden Rosenstiche im Grundstichgitter gestickt, während für das lichte Muster, das Rhomben zeigt, Rosenstiche ohne Grundstichgitter gestickt wurden.

Etwas seltsam ist die Anordnung der Spiralen. Hier scheinen sie etwas planlos platziert worden zu sein. Die Spiralenanordnung im gleichen Musterteil auf der gegenüberliegenden Seite der Borte wirkt gezielter.

Zwischen den beiden „Kleeblättern“ findet man eine Zusammenstellung von vier Kreisen mit einer kleinen Tulpe im Zwischenraum.

Zwischen den beiden „Kleeblättern“ findet man eine Zusammenstellung von vier Kreisen mit einer kleinen Tulpe im Zwischenraum.

Die Kreise sind mit je einer Reihe von Kettenstichen und Schnürlochbögen umgeben. Die Tulpe wurde mit zwei Reihen von Kettenstichen eingefasst. Die unteren Kreise wurden mit einem lichten Rosenstichmuster ohne Grundstichgitter bestickt, während die beiden oberen Kreise mit einem lichten Rosenstichmuster mit Grundstichgitter gearbeitet wurden. Obwohl die Tulpe in der Mitte relativ klein ist, erhielt sie ein Muster, bei dem sich Reihen von Grundstichen und Reihen von Rosenstichen abwechseln.

Die Kreise sind mit je einer Reihe von Kettenstichen und Schnürlochbögen umgeben. Die Tulpe wurde mit zwei Reihen von Kettenstichen eingefasst. Die unteren Kreise wurden mit einem lichten Rosenstichmuster ohne Grundstichgitter bestickt, während die beiden oberen Kreise mit einem lichten Rosenstichmuster mit Grundstichgitter gearbeitet wurden. Obwohl die Tulpe in der Mitte relativ klein ist, erhielt sie ein Muster, bei dem sich Reihen von Grundstichen und Reihen von Rosenstichen abwechseln.

In der unteren Mitte der Borte befindet sich ein Herz, flankiert von großen Blättern. Herzen, die auf dem Kopf stehen, sind oberhalb der Blätter platziert. Alle Herzen wurden mit je einer Reihe von Kettenstichen und Schnürlochbögen umrandet, während die Blätter mit je zwei Reihen von Kettenstichen umgeben wurden. Die Füllmuster in den auf dem Kopf stehenden Herzen sind ohne Grundstichgitter gestickt – Rosenstiche wurden zur Musterung eingesetzt. Das Herz in der Mitte weist eine Kombination von Rosenstichreihen und Grundstichreihen auf. Die Blätter wurden zunächst mit einem Grundstichgitter gefüllt, in das eine Rosenstichmusterung eingearbeitet wurde.

In der unteren Mitte der Borte befindet sich ein Herz, flankiert von großen Blättern. Herzen, die auf dem Kopf stehen, sind oberhalb der Blätter platziert. Alle Herzen wurden mit je einer Reihe von Kettenstichen und Schnürlochbögen umrandet, während die Blätter mit je zwei Reihen von Kettenstichen umgeben wurden. Die Füllmuster in den auf dem Kopf stehenden Herzen sind ohne Grundstichgitter gestickt – Rosenstiche wurden zur Musterung eingesetzt. Das Herz in der Mitte weist eine Kombination von Rosenstichreihen und Grundstichreihen auf. Die Blätter wurden zunächst mit einem Grundstichgitter gefüllt, in das eine Rosenstichmusterung eingearbeitet wurde.

Ausgeprägte Spiralen wurden in die Zwischenräume gestickt.

Die unten auf beiden Seiten der Borte verbleibenden Tulpenmotive sind mit je einer Reihe von Kettenstichen umgeben und, wo der Platz dazu ausreichend war – auch mit Schnürlochbögen. Die Flächen wurden mit einem lichten Rosenstichmuster mit Grundstichgitter gefüllt.

Die unten auf beiden Seiten der Borte verbleibenden Tulpenmotive sind mit je einer Reihe von Kettenstichen umgeben und, wo der Platz dazu ausreichend war – auch mit Schnürlochbögen. Die Flächen wurden mit einem lichten Rosenstichmuster mit Grundstichgitter gefüllt.

Wenn man nun noch einmal zu der oben zu sehenden Fotomontage blickt, ist auffällig, wie unterschiedlich ordentlich die Stickerei ausgeführt wurde. In einigen Bereichen auf der linken Seite sieht die Arbeit ordentlicher und ausgewogener aus, in anderen Bereichen wurde auf der rechten Seite „schöner“ gestickt. Leider habe ich keine Jahreszahl gefunden. Ich schätze jedoch, dass das Stück um 1850 herum – vielleicht auch etwas früher – entstanden ist. Gearbeitet auf solch feinem Leinen ( 23-fädig!) ohne die heutigen Möglichkeiten wie elektrisches Licht, Brille oder Lupe nutzen zu können, ohne Zirkel und Bügelmusterstift, und ohne handlichen Stickrahmen ist es ein Kunstwerk, das den Charme überlieferter Handstickerei ausstrahlt.

Wenn man die Einzelheiten dieser Stickerei genau analysiert, kann man eine Menge daraus lernen.