Nachdem die Seitennaht aufgetrennt wurde, kann man den ca. 200 Jahre alten Schwälmer Miederärmel im Ganzen betrachten.

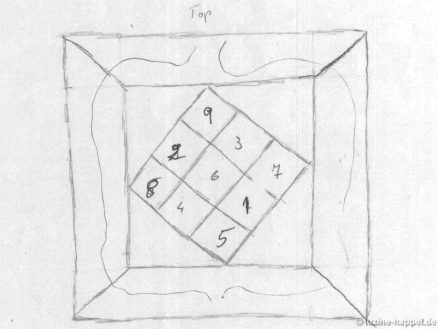

Er hat eine Gesamthöhe von 40 cm, wobei am unteren Rand ein 4 cm breiter doppelter Umschlag mit Einschlag die fertige Höhe auf 29 cm verkürzt. Oben ist der Ärmel 32 cm breit, unten 40 cm. Am oberen Rand ist eine 5 cm hohe Klöppelspitze angesetzt.

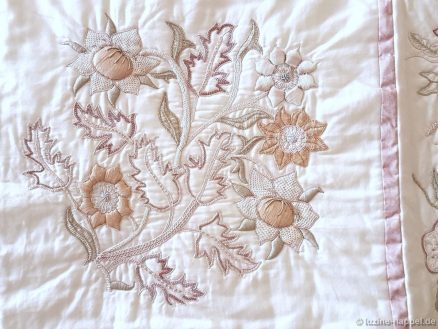

Dann folgt ein 3 cm breiter Saum, bevor die Stickerei der Borte zum Tragen kommt. Die Borte hat eine Höhe von 10 cm, im Bereich der Namenskürzel von 11,5 cm.

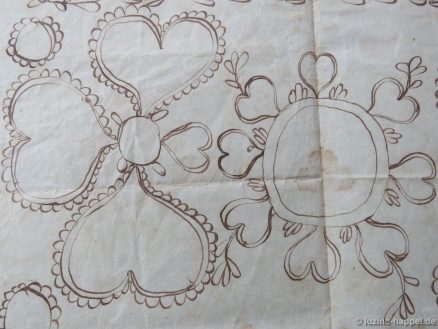

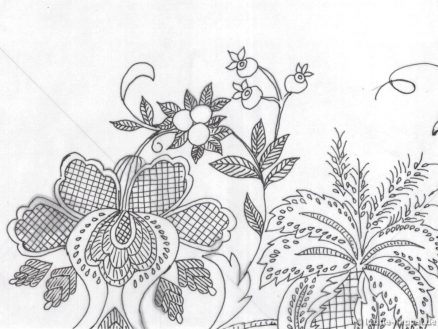

In der Gegenlichtaufnahme kann man deutlich sehen, dass hier das Konturenmuster aus den 1820er Jahren verwendet wurde und dessen Mittelteil exakt übertragen wurde.

Die separaten Miederärmel sind aus feinstem Batist, einem locker gewebten, leinwandbindigen Stoff, – wahrscheinlich Baumwollbatist. (Untersuchungen zur Materialbestimmung der Schwälmer Zubehörteile aus Batist ergaben, dass es sich meist um Baumwollbatist handelte, Leinenbatist aber auch vorkam. Batist war ein Material, das nicht in der Schwalm hergestellt, sondern von Händlern bezogen wurde. Siehe Kostbarkeiten in Blau – OIDFA)

Die aufwändige Stickerei ist im Stil der Dresdner Spitze ausgeführt.

Ende des 18. Jahrhunderts – etwa ab 1770 – ließ die Produktion von Spitze in Dresden nach. Sie lebte aber weiter und wurde in die Volkskunst aufgenommen und dort weiterentwickelt. So auch in der Schwalm. (Darüber kann man im nächsten Blogbeitrag mehr erfahren.)

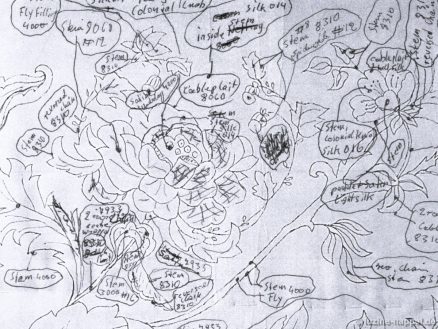

Als Stickmaterial wurde Leinenzwirn in unterschiedlichen Stärken verwendet. Die Zwirne durften nicht zu fest gedreht sein, um sich den gewünschten Konturen und der Stickerei auf dem weichen Grundgewebe anpassen zu können.

Um die einzelnen Musterteile hervorzuheben, wurden die Linien der unter dem Stoff befindlichen Konturenzeichnung mit einem dicken Faden nachgelegt und mit Kreuznahtstichen (auch Schattenstich oder Kreuzsteppstich genannt) befestigt.

Auf der Vorderseite erscheinen diese Stiche als Steppstiche.

In die so entstandenen Flächen werden durch Zusammenziehen der Gewebefäden (Ajourstickerei) unterschiedliche Muster eingearbeitet.

Der verwendete Batist hat 26/30 Fäden/cm.

Zur Musterbildung und auch für die Kreuzstiche der Initialen wurden jeweils 4 Gewebefäden gebündelt.

Wickelstiche, Rosenstiche, Kästchenstiche und Grundstiche wurden hier angewendet.

Auch ist der Hintergrund fast komplett mit Ajourstickerei ausgefüllt.

Nach der Fertigstellung der Musterborte wurden die Namenskürzel der Besitzerin A N C R O I – getrennt durch kleine Kreuzstichornamente – neben die Borte gestickt. Als Randabschluss wurde eine Klöppelspitze angesetzt.

Erst danach wurde das weiße Teil blau eingefärbt.

Ursprünglich wurden die blauen Trachtenteile mit Färberwaid aus Thüringen eingefärbt. Sie erhielten dadurch eine leuchtend hellblaue Farbe, wie man sie auf Gemälden der damaligen Zeit sehen kann. Später – so ab den 1850er Jahren – wurde Indigo zum Färben verwendet, das durch die Erschließung des Seewegs nach Indien nun auch hier günstig zu bekommen und billiger als Waid war. Mit Indigo färbte man dunkelblau. Um mit der Mode mitzugehen, wurden einige Trachtenteile, die vorher hellblau waren, nun umgefärbt. Dies könnte auch bei dem hier vorliegenden Stück geschehen sein, denn auf der Rückseite der Stickerei sind an einigen Stellen deutlich hellere Spuren zu entdecken.

In meiner Sammlung befinden sich einige Paare separater Miederärmel aus feinsten Material. Aquarelle des Malers Jakob Fürchtegott Dielmann (1809 – 1885) von 1841 zeigen, wie solche Ärmel getragen wurden.

Damals sah die Schwälmer Tracht noch anders aus, als wir sie heute kennen.

Aus Reise-Tagebuch-Aufzeichnungen von Ferdinand von Pfister aus den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts kann man eine Kleiderbeschreibung entnehmen. Zu den Miedern schreibt er folgendes: „Das eigentliche Müeder ist von schwarzem Leinen, weit geöffnet und tief ausgeschnitten mit rothem verkreuztem Schnürbande. Dabei sehen entweder die Hemds-Ermel hervor, oder es sind hellblaue geschmaltete leinene Ermel angenähet. Diese sind aber kurz, oben und unten gepufft, in der Mitte gesteppt und gleichfarbig bestickt. Ein Stats-Müeder solcher Art ist von schwarzem Tuche mit Samte eingefasßt, und hierbei wird der kostbare Brustlatz getragen, von blauem, rothem, grünem Samte und golden bestickt.“ Gefunden in Brunhilde Miehe: Der Tracht treugeblieben Bd. 3, Seite 15.

Jakob Furchtegott Dielmann – „Oberhesische Bauersfrau zur Kirche gehend“ – Städel Museum, Frankfurt am Main – auch als „Mädchen aus Wliingshausen“ bezeichnet

Jakob Furchtegott Dielmann – „Stehende Bäuerin im Sonntagsstaat“ – Städel Museum, Frankfurt am Main – auch als „Kirchgängerin aus Wliingshausen“ bezeichnet

Auf dem Bild kann man auch die „Ziehhaube“ und das „Paradetaschentuch“ erkennen, die ähnlich wie die Miederärmel kunstvoll bestickt wurden.